La soumission de l’UNF à la consultation publique sur l’avenir de la politique de concurrence au Canada

La Nationale des Fermiers (UNF) est heureuse d’apporter sa contribution à la consultation publique du gouvernement fédéral sur l’avenir de la politique de concurrence au Canada. La consultation porte sur la loi sur la concurrence, les rôles du Bureau de la concurrence et du Tribunal de la concurrence.

L’UNF, créée en 1969, est la plus grande organisation agricole volontaire à adhésion directe du Canada. Elle représente les agriculteurs familiaux et les travailleurs agricoles de tout le pays, dans tous les secteurs de l’agriculture. Nous nous efforçons de promouvoir un système alimentaire fondé sur des exploitations familiales financièrement viables qui produisent des aliments de qualité, sains et sûrs. Nous encourageons les pratiques respectueuses de l’environnement qui protègent les sols, l’eau, la biodiversité et les autres ressources naturelles, et qui favorisent la justice sociale et économique pour les producteurs de denrées alimentaires et toutes les personnes vivant au Canada. Nous encourageons les fermières à atteindre leurs objectifs économiques et sociaux et cherchons à accroître les avantages économiques de l’agriculture. Nos positions en matière de politique publique sont élaborées dans le cadre d’un processus de débat démocratique, initié par les membres de la base et fondé sur leur expérience en tant que producteurs.

Tout au long de son histoire, l’UNF s’est préoccupée des déséquilibres de pouvoir entre les grandes entreprises avec lesquelles les fermiers traitent et les fermiers individuels. Une politique de la concurrence dotée des outils nécessaires pour prévenir les concentrations excessives et promouvoir une concurrence efficace aurait un impact positif sur de nombreux défis politiques auxquels sont confrontés les fermières et notre système alimentaire/agricole.

L’UNF a demandé l’intervention du Bureau de la concurrence à de nombreuses reprises au cours de son histoire, mais nos préoccupations n’ont toujours pas été résolues. La concurrence s’est affaiblie, la concentration s’est accrue et des institutions importantes telles que la Commission canadienne du blé, la Commission du blé de l’Ontario et les agences provinciales de commercialisation des porcs, qui s’opposaient au pouvoir de marché des sociétés agro-industrielles mondiales, ont été démantelées. Alors que les fermières produisent des quantités plus importantes et des produits de plus grande valeur que jamais, la grande majorité de la richesse créée dans nos fermes est accaparée par des entreprises très concentrées dans les domaines des intrants, du matériel agricole, de la finance, de la transformation des aliments et du commerce des produits de base, qui n’ont jusqu’à présent pas été limitées par la politique de concurrence du Canada. L’écart entre la valeur créée par les fermières et la valeur que nous recevons du marché se chiffre en milliards de dollars chaque année, dont une partie est compensée par la gestion des risques de l’entreprise et d’autres paiements de programmes de soutien gouvernementaux. La nécessité d’un Bureau de la concurrence fort et efficace est évidente, et des changements sont attendus depuis longtemps.

La loi sur la concurrence peut être un outil puissant pour équilibrer l’économie canadienne en tempérant les boucles de rétroaction positives qui conduisent à ce que des entreprises toujours plus grandes et plus puissantes concentrent les richesses et façonnent des pans toujours plus importants de l’économie grâce à leur capacité à fixer les conditions du commerce en raison de leur position dominante sur le marché. La loi sur la concurrence doit être conçue comme un outil de démocratie, afin de garantir que les Canadiens disposent d’une diversité de moyens significatifs et accessibles pour participer à la société en tant que producteurs, travailleurs et propriétaires de petites entreprises.

La loi sur la concurrence doit être modifiée afin de garantir qu’elle

- Il défend les valeurs d’intérêt public qui favorisent une concurrence loyale afin de soutenir les objectifs sociétaux d’équité économique, d’inclusion et de prospérité.

- Empêche les fusions préjudiciables, notamment en interdisant les fusions qui permettent à une entreprise de détenir plus de 20 % de parts de marché dans un secteur donné et en supprimant la « défense fondée sur les gains d’efficacité ».

- Empêche les entreprises de profiter de leur position dominante pour exploiter les acteurs plus petits.

- Empêcher les entreprises d’utiliser les droits de propriété intellectuelle et l’exploration de données pour soutenir des comportements non compétitifs et/ou d’exploitation.

- dote le Bureau de la concurrence de pouvoirs d’enquête et d’exécution solides et efficaces, y compris la possibilité d’exiger des informations de la part des entreprises.

- Oblige le Bureau de la concurrence à évaluer et à publier les résultats de ses décisions antérieures.

- Ajoute l’obligation et la capacité d’entreprendre et de publier des recherches sur l’impact de la concentration des entreprises et de la concurrence.

- Restructurer le Tribunal de la concurrence afin qu’il puisse statuer correctement sur un plus grand nombre d’affaires résultant de la mise en œuvre de ces recommandations.

- Inclut une structure de frais qui exige que les sociétés qui demandent l’autorisation de fusionner paient leur juste part des coûts.

- Il assure la transparence et l’obligation de rendre compte aux Canadiens des travaux du Bureau de la concurrence.

En outre, la politique de concurrence du Canada doit prévoir un financement adéquat du Bureau de la concurrence afin qu’il ait la capacité de servir correctement l’intérêt public.

Le rôle et la fonction de la loi sur la concurrence

La présente loi a pour objet de maintenir et d’encourager la concurrence au Canada afin de promouvoir l’efficacité et l’adaptabilité de l’économie canadienne, d’élargir les possibilités de participation du Canada aux marchés mondiaux tout en reconnaissant le rôle de la concurrence étrangère au Canada, de veiller à ce que les petites et moyennes entreprises aient des possibilités équitables de participer à l’économie canadienne et d’offrir aux consommateurs des prix compétitifs et un choix de produits. (

https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/C-34/page-1.html#h-87829

)

Une concurrence loyale apporte un large éventail d’avantages à la société. Si l’efficacité est une valeur, elle ne peut être la seule ou la principale mesure de la politique de concurrence. Bien que le terme « efficacité » ne soit pas défini dans la loi, il semble être interprété comme signifiant la réduction des coûts de production et/ou la possibilité de fournir des produits de consommation à des prix inférieurs. Cependant, une vision étroite de l’efficacité peut diminuer l’efficacité d’autres façons si elle transfère les coûts à d’autres, si elle fait tourner les travailleurs et les usines au ralenti, si elle exclut les petites entreprises, si elle accroît les inégalités socio-économiques et si elle crée une économie de plus en plus fragile qui n’a pas la redondance nécessaire pour se remettre d’un choc.

La clause d’objet de la loi sur la concurrence devrait être axée sur les valeurs d’intérêt public qui favorisent une concurrence loyale afin de soutenir les objectifs sociétaux d’équité économique, d’opportunités, d’inclusion et de prospérité. L’objectif devrait être de soutenir des prix équitables et un choix de produits pour les petites et moyennes entreprises tout au long de la chaîne de valeur, et pas seulement pour les consommateurs. En tant que fermières, nous sommes tout à fait conscientes que nos choix sont limités et que nos coûts augmentent en raison d’un pouvoir de marché déséquilibré. En tant qu’acheteurs d’intrants, les fournisseurs des fermières sont dominés par quelques grandes entreprises ; en tant que vendeurs, nous sommes également contraints de traiter avec une poignée de grandes sociétés, souvent mondiales, sauf lorsqu’il est possible d’approvisionner des petites et moyennes entreprises locales ou de vendre directement au consommateur – et même dans ce cas, les prix sont fortement influencés par les conditions du marché façonnées par les grands acteurs.

L’objectif de la loi sur la concurrencedoit reconnaître la multifonctionnalité des activités économiques : il est possible que le cadre de production et de consommation de la société soit plus ou moins aligné sur les valeurs sociales et environnementales qui contribuent à la stabilité politique et à la justice intergénérationnelle. La diversité des types et des tailles d’entreprises contribuera à la résilience, voire à la régénération, face aux crises multiples et émergentes auxquelles nous pouvons nous attendre à mesure que les effets du changement climatique s’intensifient.

Une loi sur la concurrence bien conçue aidera le Canada à éviter les inégalités insoutenables qui menacent la stabilité sociale et le bien-être de tous, qu’ils soient riches ou pauvres. Les recherches menées par l’Equality Trust montrent que les sociétés moins égalitaires ont des économies moins stables et que les niveaux élevés d’inégalité des revenus sont liés à l’instabilité économique, aux crises financières, à l’endettement et à l’inflation.(https://equalitytrust.org.uk/about-inequality/impacts ). Une politique de concurrence qui s’efforce d’empêcher une concentration excessive dans l’économie favorisera la stabilité, l’équité et la cohésion sociale.

Gérer la tension entre concurrence et compétitivité

L’un des principaux défis de la politique de la concurrence est de reconnaître la différence entre concurrence et compétitivité et de gérer leur dynamique dans l’intérêt public.

Le mot « compétitif » est souvent utilisé de manière contradictoire : il peut être utilisé pour décrire une grange de vente aux enchères avec 50 enchérisseurs agressifs, mais aussi pour décrire une grande entreprise, telle que Microsoft, qui détient un quasi-monopole sur les ventes de son produit. Il est essentiel de reconnaître que la « compétitivité » d’un marché et la « compétitivité » d’une entreprise individuelle sont des phénomènes différents et qu’avec le temps, le succès de quelques concurrents peut éliminer toute concurrence effective sur leur marché.

Par le biais de la concurrence, les entreprises cherchent à accroître leur propre part de marché, que ce soit en produisant et en vendant davantage ou en augmentant leur capacité par le biais de fusions et d’acquisitions. Au fur et à mesure que les entreprises se disputent les parts de marché, elles deviennent plus grandes et encore plus compétitives, tandis que de nombreuses petites entreprises font faillite ou sont absorbées par des entreprises plus grandes. Cette dynamique aboutit finalement à la domination d’un petit nombre d’entreprises, ce qui entraîne une perte de concurrence réelle sur le marché en raison de la concentration. Les entreprises dominantes peuvent recourir à des pratiques anticoncurrentielles (monopolistiques) pour consolider leur position et accroître leur rentabilité. Les gains d’efficacité dus aux économies d’échelle ne se produisent pas nécessairement et, s’ils existent, il est plus probable qu’ils soient utilisés pour faire avancer les objectifs d’expansion et/ou d’augmentation des bénéfices des entreprises que pour répercuter les réductions de coûts sur les autres acteurs de la chaîne de valeur ou sur les consommateurs.

Le ratio CR-4 – ratio de concentration à quatre entreprises – correspond à la part de marché des quatre plus grandes entreprises d’un marché. Si le CR-4 est inférieur à 40 %, un secteur de marché est considéré comme concurrentiel ; si le CR-4 est supérieur, on peut s’attendre à un comportement anticoncurrentiel. Les gains d’efficacité résultant des économies d’échelle ne sont pas partagés avec les clients, mais capturés sous forme de bénéfices et utilisés pour accélérer encore la consolidation.

La loi canadienne sur la concurrence n’a pas empêché le CR-4 de dépasser largement les 40 % dans les secteurs clés de l’agriculture et de l’alimentation. Dans le secteur des engrais ammoniacaux, le CR-4 est de 95 % – et dans le secteur des engrais uréiques, il est de 100 % : l’ensemble du marché est détenu par Nutrien, CF Industries, Koch Fertilizer et Yara. (Nutrien Ltd., Nutrien Fact Book 2022, pp 17, 18.). Dans le secteur de la distribution, Loblaw, Sobeys, Metro, Walmart et Costco représentent 80 % du marché. Dans le secteur de la transformation de la viande bovine, deux sociétés seulement, Cargill et JBS, détiennent 99 % de la capacité d’abattage de la viande bovine inspectée par le gouvernement fédéral sur le marché canadien, tandis que le ratio CR-4 du Canada pour la transformation de la viande porcine est de 71 % et est dominé par deux sociétés, Maple Leaf (environ 40 %) et Olymel (environ 10 %) à l’échelle nationale.

La loi sur la concurrence devrait élargir le rôle du Bureau de la concurrence en tant qu’organisme d’exécution.

La loi sur la concurrence a besoin de meilleurs outils pour empêcher les fusions préjudiciables et devrait interdire les fusions qui aboutissent à ce qu’une entreprise détienne plus de 20 % de parts de marché dans n’importe quel secteur.

Emballage de viande bovine

En 2005, alors que Lakeside (Tyson) et Cargill contrôlaient ensemble 90 % du marché albertain de l’emballage de viande bovine, l’UNF a demandé au Bureau de la concurrence d’empêcher Cargill (alors deuxième emballeur de viande bovine au Canada) de racheter Better Beef Ltd, de l’Ontario, quatrième emballeur de viande bovine au Canada(https://www.nfu.ca/policy/submission-to-the-federal-competition-bureau-regarding-the-proposed-takeover-of-better-beef-ltd-by-cargill/ ). L’UNF s’est opposée à cette acquisition en raison du préjudice évident qu’elle causerait aux fermières en éliminant Better Beef, qui soutenait la concurrence en offrant une autre option aux fermières qui vendent du bétail. L’UNF a documenté le préjudice causé par les deux grands conditionneurs qui utilisent l’offre captive (le bétail qu’ils possèdent ou qu’ils peuvent acheter dans les parcs d’engraissement qu’ils possèdent) pour faire baisser les prix aux fermières. L’UNF a également démontré que Cargill, la plus grande entreprise, pouvait user de son influence sur les banques pour empêcher les petites usines d’abattage indépendantes, appartenant à des fermiers, d’obtenir des financements. Le Bureau de la concurrence a tout de même approuvé cette acquisition, affirmant que la concurrence dans le secteur de la viande bovine était mondiale et que le prix de la viande bovine payé par les consommateurs ne serait pas affecté par la concentration dans les secteurs de l’abattage et de la transformation en Ontario. Le préjudice subi par les fermières n’a pas été jugé pertinent. Les fermiers, et par extension leurs communautés, ont été lésés par la perte de choix et la baisse des prix de la viande bovine qui en a résulté. Le CR-4 dans la transformation de la viande bovine au Canada approche désormais les 100 %. Parallèlement, l’accès aux abattoirs locaux et régionaux est en crise. Il s’agit de petites et moyennes entreprises qui constituent la seule alternative à Cargill et JBS, mais qui se heurtent à de nombreux obstacles, ce qui les empêche de servir les fermiers et les consommateurs qui souhaitent faire appel à leurs services. Les prix de la viande bovine payés par les consommateurs ayant augmenté plus rapidement que le taux d’inflation, les consommateurs, ainsi que les fermières, les entreprises locales et les communautés continuent de subir un préjudice du fait de l’approbation par le Bureau de la concurrence de l’acquisition de Better Beef par Cargill il y a près de vingt ans.

L’UNF soutient la modification de la loi sur la concurrence afin de donner au Bureau de la concurrence le pouvoir de restreindre le pouvoir des conditionneurs de viande en inversant la concentration et en découplant les conditionneurs intégrés verticalement, en inversant le préjudice causé par une concentration excessive en créant les conditions pour que les abattoirs locaux qui desservent les marchés puissent réussir dans chaque région, et en permettant aux agences collectives de commercialisation du bétail de garantir un marché efficace, équitable et transparent pour les acheteurs comme pour les vendeurs.

Semences et produits agrochimiques

En mars 2018, l’UNF a donné son avis au Bureau de la concurrence en soutenant notre opposition à l’acquisition de Monsanto par Bayer.(https://www.nfu.ca/farmers-lose-with-usas-canadas-approval-of-bayer-acquisition-of-monsanto-says-nfu/ ) Nous avons fourni des informations sur la concentration du marché du canola au Canada pour illustrer comment Bayer et Monsanto ont élargi leur part de marché et augmenté les prix des semences pour les fermières d’une manière qui semble plus collaborative que concurrentielle. Nous avons constaté que les entreprises ne sont pas incitées à utiliser l’innovation pour améliorer leurs produits lorsqu’elles contrôlent déjà entièrement le marché. Au contraire, ils utilisent des outils tels que les brevets sur les OGM pour obtenir des rentes plus élevées sous la forme de prix des semences, de frais d’utilisation de la technologie et d’exploitation des données.

Nous avons recommandé que Bayer et Monsanto ne soient pas autorisés à fusionner, même à la condition que Bayer vende ses activités dans le domaine des semences et des produits chimiques à BASF, car cela ne modifiait pas de manière significative la dynamique de ce marché très concentré. Nous avons demandé au Bureau de la concurrence d’utiliser son pouvoir de décision pour réduire la domination de ces quelques entreprises en exigeant que les divisions semencières et agrochimiques de Bayer et Monsanto soient scindées en entités plus petites. Cependant, Bayer a été autorisé à acquérir Monsanto et, aujourd’hui, les fermières n’ont toujours pas le choix et paient des prix excessivement élevés pour les semences et autres intrants vendus par ces entreprises dominantes à l’échelle mondiale.

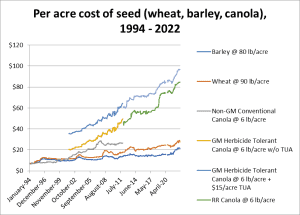

Le graphique ci-dessus montre les prix des semences à l’hectare en Alberta de 1994 à 2022. Les prix du canola ont commencé à dépasser ceux du blé et de l’orge peu après l’introduction de variétés brevetées de canola génétiquement modifié (GM). À la suite de l’acquisition de Monsanto par Bayer, le prix des semences de canola génétiquement modifié Roundup Ready a augmenté rapidement, et les prix de ces semences et des semences de canola génétiquement modifié Liberty Link continuent d’augmenter plus rapidement que les coûts des autres semences. Cela indique un abus de position dominante, que l’UNF avait prédit, mais que le Bureau de la concurrence n’a pas pu empêcher, et auquel il est impossible de remédier après coup.

La loi sur la concurrence devrait également empêcher les entreprises d’utiliser les droits de propriété intellectuelle pour soutenir un comportement non concurrentiel. La combinaison de la domination du marché et de l’utilisation des droits de brevet pour empêcher les fermières de conserver et de planter les semences des cultures qu’elles produisent sur leurs propres exploitations les a contraintes à acheter des semences et à payer des redevances à Bayer et BASF si elles veulent cultiver du canola.

Engrais

Le Bureau de la concurrence n’a pas non plus réussi à empêcher les comportements anticoncurrentiels résultant de la consolidation de l’industrie des engrais. Potash Corporation of Saskatchewan et Agrium ont fusionné en 2018 pour former Nutrien, qui détient désormais 44 % du marché canadien de l’ammoniac et 46 % du marché de l’urée. En 2022, les coûts des engrais pour les fermières ont augmenté de 80 % (https://www.statcan.gc.ca/o1/en/plus/2413-growing-and-raising-costs-farmers ) et, alors que les entreprises accusent les problèmes de chaîne d’approvisionnement dus à la guerre en Ukraine et à Covid 19, ces mêmes entreprises réalisent d’énormes bénéfices exceptionnels. Dans son rapport annuel 2021, Nutrien fait état de « résultats financiers records » et annonce un bénéfice net pour le quatrième trimestre près de quatre fois supérieur à celui de l’année précédente (https://nutrien-prod-asset.s3.us-east-2.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Nutrien%20Q4%202021%20Presentation%202022-02-16%20FINAL_2.pdf) CF Industries, deuxième producteur canadien, annonce un bénéfice net pour le quatrième trimestre près de huit fois supérieur à celui d’il y a un an. (https://cfindustries.q4ir.com/news-market-information/press-releases/news-details/2022/CF-Industries-Holdings-Inc.-Reports-Full-Year-2021-Net-Earnings-of-917-Million-Adjusted-EBITDA-of-2.74-Billion/default.aspx) Yara International, qui dispose également d’une importante capacité de production au Canada, indique que pour ses activités dans les Amériques, « l’EBITDA [bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement] hors éléments spéciaux a augmenté de 160 % par rapport à l’année précédente, l’augmentation des prix de l’azote ayant plus que compensé la hausse des coûts de l’énergie… » (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/9d271a64-fb0a-46c1-8729-7ec5f3bc88f0 ) Dans de nombreux cas, les entreprises ont affiché ces rendements nets plus élevés sur des volumes de production et de vente plus faibles. Ces faits témoignent d’un comportement anticoncurrentiel et d’un abus de position dominante. Le Bureau de la concurrence n’a pas été en mesure de remédier aux conséquences négatives de la concentration dans le secteur des engrais qui s’est produite sous sa surveillance.

Nous souhaiterions que la loi sur la concurrence soit modifiée afin d’exiger l’évaluation des résultats de décisions antérieures telles que les décisions de fusion dans les secteurs de l’emballage de viande bovine, des semences, des produits agrochimiques et des engrais. Lorsque des décisions se sont avérées préjudiciables, le Bureau de la concurrence doit avoir le pouvoir d’ordonner des mesures correctives efficaces.

Nécessité d’une plus grande capacité de recherche et d’un renforcement des autorités chargées des enquêtes et de l’application de la législation

Le Bureau de la concurrence a besoin de pouvoirs d’investigation et d’application solides et efficaces, y compris la capacité d’obliger les entreprises à fournir des informations, ainsi que l’obligation et la capacité d’entreprendre et de publier des recherches sur les effets de la concentration d’entreprises et de la concurrence.

La consolidation des entreprises s’effectue par des moyens émergents qui sont plus difficiles à détecter que la mesure du ratio CR-4 dans les secteurs. De plus en plus, les entreprises mettent en place des architectures complexes d’interconnexion par le biais de licences technologiques et d’accords de partage de données. Leur capacité à exercer un contrôle sur le marché peut résulter de ces arrangements, plutôt que de la propriété pure et simple des entreprises. Cela pourrait être considéré comme une forme d’intégration « tridimensionnelle » moins visible, mais plus puissante, que l’intégration verticale et horizontale qui nous est plus familière. Le pouvoir d’exiger des informations à des fins d’enquête et de recherche est nécessaire pour comprendre leurs implications pour la concurrence. Les entreprises qui recourent à de tels arrangements ne chercheront peut-être jamais à fusionner officiellement, mais leur capacité à éviter la concurrence et à s’entendre avec d’autres entreprises dans le même espace économique sera ressentie par l’économie.

L’examen actuel de la politique de concurrence met en évidence l’impact considérable que les petites entreprises numériques peuvent avoir sur la concurrence, ce qui est également pertinent ici. L’achat d’une application populaire auprès d’une jeune entreprise d’agriculture numérique n’augmentera peut-être pas l’empreinte de propriété d’une grande entreprise, mais pourrait considérablement accroître sa capacité à abuser de sa position dominante. L’UNF se réjouit que les impacts de l’espace technologique numérique soient examinés dans le cadre de cette révision.

Le Bureau de la concurrence doit disposer des outils, de l’autorité et de la capacité nécessaires pour enquêter sur l’impact de ces accords.

Perte de concurrence due à l’influence d’investisseurs tiers

Le Bureau de la concurrence doit également avoir le pouvoir de rechercher, d’enquêter et de traiter le rôle des sociétés de gestion d’actifs qui investissent dans plusieurs acteurs clés d’un secteur. Le tableau ci-dessous, tiré de

Food Barons 2022, Crisis Profiteering, Digitalization and Shifting Power (Barons de l’alimentation 2022, profit de crise, numérisation et évolution du pouvoir)

d’ETC Group(https://www.etcgroup.org/files/files/food-barons-2022-full_sectors-final_16_sept.pdf ) indique que ces investisseurs peuvent simultanément influencer, voire diriger, les décisions stratégiques des grandes entreprises dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture. Le Bureau de la concurrence doit tenir compte de cette dynamique dans ses évaluations des comportements anticoncurrentiels et des abus de position dominante.

Relever les défis des marchés des données et du numérique

Le Bureau de la concurrence doit être équipé pour faire face aux impacts du big data sur la concurrence. Le big data est une préoccupation émergente pour les fermières. Avec le développement de nouvelles technologies, telles que les équipements agricoles de précision et les applications marketing sur smartphone, les fermières fournissent d’énormes quantités de données sans savoir qui y a accès ni comment elles sont utilisées. La capacité d’une fermiere individuelle à refuser l’accès à ses données n’a que peu d’impact sur le pouvoir de marché que les grandes entreprises peuvent tirer de ces outils. Les entreprises qui ont accès aux données agrégées peuvent utiliser ces informations de manière à accroître le déséquilibre de pouvoir entre elles et la fermiere individuelle. Il existe peu ou pas d’informations sur l’impact ou les implications du data mining sur la concurrence. Le Bureau de la concurrence doit être habilité à exiger des informations qui lui permettront d’enquêter sur la manière dont ces applications de données sont utilisées. La loi doit également prévoir le pouvoir d’ordonner des mesures qui fixent des limites claires à la collecte et à l’utilisation des données, ainsi que les outils nécessaires à l’application de ces mesures.

Le Tribunal de la concurrence

La politique de concurrence du Canada doit restructurer le Tribunal de la concurrence afin qu’il puisse juger correctement un plus grand nombre d’affaires résultant de la mise en œuvre de ces recommandations. Le tribunal est un organe quasi-judiciaire spécialisé dans les affaires de concurrence. Cet organisme doit être équipé pour fonctionner dans l’intérêt public, afin de garantir que l’éventail des perspectives prises en compte dans les décisions reflète les intérêts des personnes affectées par les dommages potentiels.

Droits et financement

En tant qu’organisme d’intérêt public au service des Canadiens, le Bureau de la concurrence doit disposer des ressources nécessaires pour faire son travail correctement. Les fonds publics doivent être suffisants pour permettre au Bureau de la concurrence d’entreprendre des recherches et des enquêtes, en particulier dans le cadre de l’analyse prospective des questions émergentes et de l’élaboration de stratégies visant à prévenir et à réparer les préjudices causés par une concentration excessive.

Les entreprises impliquées dans les fusions à grande échelle les plus préoccupantes sont très riches et sont fortement incitées à dépenser de l’argent pour promouvoir leurs intérêts privés. Le contribuable canadien ne devrait pas avoir à supporter une charge démesurée pour payer les coûts d’examen et de traitement des implications des décisions de fusions et d’acquisitions prises par et pour des entreprises privées. Les redevances payées par les entreprises qui demandent une autorisation doivent refléter leur juste part des coûts.

Transparence et responsabilité

Peu de Canadiens connaissent le travail du Bureau de la concurrence, même si ses décisions ont un effet profond sur leur vie individuelle et collective. La loi sur la concurrence devrait être modifiée pour exiger un rapport annuel au Parlement sur ses travaux, présenté avec suffisamment de détails et de clarté pour garantir qu’il rende des comptes aux Canadiens. Un registre public des décisions, facilement consultable, ainsi qu’un mécanisme permettant aux Canadiens de fournir des informations et de faire part de leurs préoccupations afin d’aider le Bureau de la concurrence dans son travail, devraient être mis en place.

Tout ceci est respectueusement soumis par

L’Union Nationale des Fermiers

31 mars 2023