Dans ce numéro …

Sauvez nos semences ! Répondez à l’enquête de l’ACIA sur les semences dès aujourd’hui !

La concentration des terres agricoles est un problème croissant au Canada, selon un rapport – par Lois Ross

Les éleveurs et les Premières nations s’unissent contre l’exploitation du charbon dans les Rocheuses – par Steve Edgerton

Sauvez nos semences ! Répondez à l’enquête de l’ACIA sur les semences dès aujourd’hui

Par Cathy Holtslander, directrice de la recherche et de la politique de l’UNF

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a lancé une « enquête d’évaluation des besoins » le 28 janvier dans le cadre du processus de modernisation de la réglementation des semences du gouvernement fédéral. L’enquête est ouverte jusqu’au 15 mars 2021. Elle demande aux fermières et aux autres acteurs du secteur des semences de donner leur avis sur les règlements existants et sur les modifications envisagées. Des questions se posent sur l’étiquetage, le classement et les normes en matière de semences, les importations, l’enregistrement des variétés et la prestation de services alternatifs (c’est-à-dire la privatisation des fonctions réglementaires). Les résultats de cette enquête seront pris en compte lorsque le groupe de travail sur la modernisation de la réglementation des semences (SRM-WG) recommandera à l’ACIA de modifier le règlement de la loi sur les semences.

Nous invitons tous les membres de l’UNF à répondre à l’enquête et à encourager leurs amis et voisins à y participer également. L’ACIA a été trop influencée par la collaboration Seed Synergy, et le groupe de travail sur les MRS semble pencher en faveur des partisans d’une privatisation et d’un contrôle accrus des entreprises. Les fermières qui achètent, conservent et plantent des semences et dont les moyens de subsistance dépendent d’une réglementation efficace des semences dans l’intérêt public ont maintenant la possibilité d’utiliser cette enquête pour influencer le processus.

Nous invitons tous les membres de l’UNF à répondre à l’enquête et à encourager leurs amis et voisins à y participer également. L’ACIA a été trop influencée par la collaboration Seed Synergy, et le groupe de travail sur les MRS semble pencher en faveur des partisans d’une privatisation et d’un contrôle accrus des entreprises. Les fermières qui achètent, conservent et plantent des semences et dont les moyens de subsistance dépendent d’une réglementation efficace des semences dans l’intérêt public ont maintenant la possibilité d’utiliser cette enquête pour influencer le processus.

Fiche d’information

Les fermières d’aujourd’hui ont toujours opéré dans le cadre réglementaire actuel – c’est notre « normalité » et cela constitue une base solide pour notre système alimentaire. Bien qu’elle puisse sembler naturelle et permanente, elle est aujourd’hui gravement menacée. En réponse au lobby Seed Synergy et aux recommandations de la Table de stratégie économique pour l’agroalimentaire, dirigée par les entreprises, le gouvernement fédéral a accepté de réviser complètement l’ensemble de la réglementation sur les semences.

La loi sur les semences et ses règlements ont été établis au début du 20e siècle pour.. :

- Protéger les fermières des vendeurs de semences peu scrupuleux

- Établir des normes de germination et de pureté, et prévenir la prolifération des mauvaises herbes nuisibles et des maladies des cultures grâce à des tableaux de classification des semences.

- Réglementer les semences importées

- Mettre en place un mécanisme fiable pour fournir de nouvelles variétés aux fermiers par le biais de la production et de la certification de semences sélectionnées.

- Créer, maintenir et protéger la valeur des produits agricoles canadiens pour les fermiers et les utilisateurs finaux grâce à un processus d’enregistrement des variétés transparent et fondé sur des données probantes.

- Assurer une amélioration continue en exigeant que les nouvelles variétés atteignent ou dépassent les performances des variétés de contrôle dans chaque région de culture.

- Veiller à ce que les fermières puissent facilement obtenir des informations pertinentes et significatives sur les semences qu’elles utilisent.

Depuis la fin des années 1990, l' »industrie des semences » (définie comme les multinationales semencières, leurs investisseurs et leurs clients – et non les fermières) fait pression pour accroître sa rentabilité et son contrôle sur les semences. L’UNF et ses alliés ont mené des campagnes vigoureuses pour protéger les droits des fermières en matière de semences, et nous avons remporté de nombreux succès en cours de route. Néanmoins, le lobby des semenciers a obtenu des avancées avec la législation UPOV 91 sur les droits d’obtenteur, et certains règlements de notre loi sur les semences ont été affaiblis par des amendements qui facilitent la radiation de variétés anciennes non couvertes par les droits d’obtenteur, et autorisent de nouvelles variétés avec moins d’exigences en matière de qualité. Le gouvernement fédéral s’est également déchargé de certains de ses rôles et fonctions réglementaires, tels que l’inspection et l’analyse des semences, en les privatisant sous les auspices de la « prestation de services alternatifs ».

Les multinationales des semences, de la biotechnologie et de la chimie – et ceux qui s’alignent sur elles – cherchent à redéfinir le système de réglementation des semences afin de pouvoir rogner sur la qualité, de transformer les services de réglementation en opportunités commerciales et de forcer les fermières à payer des prix plus élevés pour les semences. Pour contrer leur pression, nous devons faire pression pour maintenir notre réglementation sur les semences d’intérêt public qui fonctionne pour les fermières. Nous pouvons faire passer ce message haut et fort par le biais de l’enquête d’évaluation des besoins de l’ACIA.

Veillez à répondre à l’enquête avant le 15 mars. Lien vers l’enquête ici : https://tinyurl.com/y5h2ddjv

Pour plus d’informations sur la campagne Save Our Seed de l’UNF, consultez le site https://www.nfu.ca/campaigns/save-our-seed/.

La concentration des terres agricoles est un problème croissant au Canada, selon un rapport

Par Lois Ross

Les premiers mois d’une nouvelle année sont l’occasion de réfléchir au chemin parcouru et à la manière de faire les choses différemment à l’avenir. Et bien sûr, le fait d’être au milieu de la deuxième vague de cette pandémie devrait également aider à mettre certaines choses en perspective.

Dans le cadre de cet exercice, vous pouvez envisager de lire un rapport récemment publié par le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA).

Intitulé Concentration Matters : Farmland Inequality on the Prairies, il contient des données importantes sur la disparition des exploitations familiales et la concentration croissante des terres dans les Prairies.

Le COVID-19 a mis en lumière d’énormes lacunes dans notre système alimentaire, en particulier dans les conditions de travail des agriculteurs migrants, mais aussi dans l’industrie de la transformation de la viande. Ces exemples de concentration extrême ont été documentés dans cette colonne et sont également mentionnés dans le nouveau rapport du CCPA.

Concentration Matters soutient que les vulnérabilités que cette pandémie a mises en évidence dans le système de production alimentaire canadien sont un signal d’alarme qui devrait conduire à des politiques visant à décourager la concentration des terres et ses graves conséquences sur la production et le contrôle des denrées alimentaires.

Les auteurs notent : « Le COVID-19 nous donne l’occasion de nous éloigner, une fois pour toutes, d’une agriculture de type « plus c’est gros, mieux c’est », maximisant la production, orientée vers l’exportation, dépendante des intrants et génératrice de changements climatiques. Au lieu de cela, il est temps de s’atteler à la tâche importante de construire la souveraineté alimentaire en créant des systèmes alimentaires plus diversifiés, résilients et centrés sur les personnes, qui favorisent les chaînes d’approvisionnement locales/régionales, des liens étroits entre les fermières et les mangeurs, une distribution plus équitable des ressources de production alimentaire et la durabilité écologique. »

Le document détaille ensuite la concentration toujours croissante de la propriété foncière dans les Prairies et explique comment, alors que la perte des exploitations familiales est constante et se produit rapidement, la concentration des terres se produit encore plus rapidement que la perte des exploitations familiales.

Le rapport détaille l’évolution de la propriété et du contrôle des terres agricoles des Prairies et explique comment cette restructuration de l’agriculture des Prairies accroît les inégalités. De même qu’au cours des dernières décennies, de nombreux petits commerces ont disparu au profit de grandes surfaces souvent détenues par des sociétés lointaines et transnationales, la même chose est en train de se produire pour les terres appartenant aux fermières familiales. Concentration Matters établit des liens importants entre la concentration des terres agricoles et l’exode rural – si ce n’est pas directement, c’est en tout cas implicitement.

Plus de 70 % des terres agricoles du Canada sont situées dans les trois provinces des Prairies, où la disparition des exploitations familiales est la plus évidente. Cela dit, toutes les provinces ont connu un déclin marqué des exploitations agricoles depuis 1966, le Canada ayant perdu près de la moitié de ses exploitations depuis cette date.

À ce stade de notre histoire agraire, ce qui est vraiment révélateur, c’est que même ces chiffres surprenants sous-estiment en fait l’immensité de la perte.

Selon les auteurs de Concentration Matters:

« Ces taux de perte d’exploitations, aussi rapides et préoccupants soient-ils, sous-estiment en fait l’ampleur du problème, car le taux de concentration des terres agricoles est supérieur au taux de perte d’exploitations. Depuis 1966, le Canada a perdu la moitié de ses exploitations agricoles, mais le nombre de fermières qui contrôlent la grande majorité des terres est beaucoup plus faible que ne le suggèrent les chiffres ci-dessus. »

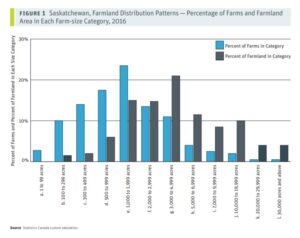

En d’autres termes, la véritable histoire de la concentration des terres n’est révélée que lorsque vous analysez la taille des exploitations agricoles* et la perte d’activités agricoles. Par exemple, en Saskatchewan, en 2016, 45 % des petites exploitations agricoles (celles de moins de 1 000 acres) cultivaient moins de 10 % des terres. Par ailleurs, 8 % des grandes exploitations agricoles (plus de 5 000 acres) exploitent 38 % des terres agricoles de la Saskatchewan. La taille moyenne de ces 8 % d’exploitations agricoles était de plus de 9 382 acres, soit environ 15 miles carrés, mais beaucoup étaient beaucoup plus grandes. Les chiffres montrent des tendances très similaires en Alberta et au Manitoba.

En d’autres termes, la véritable histoire de la concentration des terres n’est révélée que lorsque vous analysez la taille des exploitations agricoles* et la perte d’activités agricoles. Par exemple, en Saskatchewan, en 2016, 45 % des petites exploitations agricoles (celles de moins de 1 000 acres) cultivaient moins de 10 % des terres. Par ailleurs, 8 % des grandes exploitations agricoles (plus de 5 000 acres) exploitent 38 % des terres agricoles de la Saskatchewan. La taille moyenne de ces 8 % d’exploitations agricoles était de plus de 9 382 acres, soit environ 15 miles carrés, mais beaucoup étaient beaucoup plus grandes. Les chiffres montrent des tendances très similaires en Alberta et au Manitoba.

Il n’est pas surprenant de constater que les grandes fermes des Prairies perçoivent également une part beaucoup plus importante du revenu agricole, tandis que les petits agriculteurs se débattent avec des montants beaucoup plus modestes. Par exemple, les exploitations de plus de 10 000 acres avaient un revenu net moyen de 820 000 dollars (avant amortissement des équipements, bâtiments, etc.). Ces fermes représentent 2 % de l’ensemble des fermières des Prairies, mais s’adjugent 15 % du revenu net. Dans le même temps, les exploitations de moins de 1 000 acres avaient un revenu net moyen de 34 000 dollars (avant dépréciation). Ces petites fermières représentent 53 % de l’ensemble des exploitations agricoles des Prairies, mais ne perçoivent que 18 % des revenus nets ou des recettes. Les moyennes peuvent être trompeuses. Ainsi, si certains revenus nets dépassent largement les 820 000 dollars, d’autres sont bien inférieurs à 34 000 dollars.

Mais la concentration des terres a aussi des effets que beaucoup ne soupçonnent pas au départ. Le rapport les détaille également. Par exemple, les jeunes fermiers ou les nouveaux agriculteurs commencent par des exploitations plus petites. Comment la diminution du nombre de petites exploitations affecte-t-elle l’avenir des nouveaux agriculteurs ?

Les nouveaux petits fermiers peuvent-ils rivaliser avec ceux qui possèdent des exploitations beaucoup plus grandes et perçoivent une part beaucoup plus importante du revenu agricole ? Les exploitants agricoles soutenus par de grandes propriétés foncières ou par des investisseurs privés ou des entreprises empruntent-ils plus facilement et ont-ils la capacité de faire monter le prix des terres grâce à leur pouvoir d’achat ? L’investissement ou l’achat de terres par des exploitants plus importants ou des investisseurs extérieurs fait-il grimper le prix des terres, ce qui rend doublement difficile l’installation de nouveaux fermiers ?

La réponse à ces questions réside en partie dans la perte de jeunes fermiers au Canada. Dans les trois provinces des Prairies, 70 % des jeunes fermières ont disparu depuis 1991. Comme le souligne le rapport, « la réduction du nombre de petites exploitations, la concentration des terres agricoles et des revenus agricoles dans un nombre de plus en plus restreint de grandes exploitations, et les barrières à l’entrée créées par l’augmentation du prix des terres sont autant de facteurs qui rendent plus difficile l’accès à l’agriculture pour les jeunes et les nouvelles générations de fermiers ».

Le rapport analyse également les statistiques de l’ensemble du Canada. Les auteurs estiment que moins de trois dixièmes d’un pour cent des Canadiens, soit environ 94 000 personnes, possèdent la moitié des surfaces (privées) consacrées à la production alimentaire dans le pays. Ces fermes peuvent être exploitées par des fermiers familiaux, mais elles ne représentent qu’un très faible pourcentage des fermiers familiaux.

Concentration Matters est rempli de données importantes, d’explications relatives à la structure des terres agricoles des Prairies et à l’impact de la perte d’exploitations et de la concentration des terres sur les communautés et les consommateurs. Bien qu’il ne contienne pas de solutions politiques spécifiques pour lutter contre la concentration des terres, il faut espérer qu’il y aura une suite à ce rapport qui le fera.

Le rapport contient toutefois quelques rappels sévères. D’une part, la propriété des terres agricoles n’est pas seulement une question agricole ; c’est une question qui nous concerne tous, car elle a une incidence sur l’approvisionnement alimentaire, la répartition de la population dans le pays, l’emploi et bien d’autres choses encore.

Concentration Matters demande « un débat public approfondi sur l’accès aux terres agricoles et leur contrôle ».

Le rapport conclut : « Les politiques fédérales et provinciales qui garantissent une répartition plus équitable de l’accès aux terres productrices de denrées alimentaires du Canada et de leur contrôle peuvent s’inscrire dans le cadre d’un effort plus large visant à lutter contre l’inégalité des revenus et des richesses, à préserver le contrôle démocratique local de notre économie et de notre politique, à s’attaquer de front à la crise climatique et à construire des systèmes alimentaires plus solides et plus résilients, capables de mieux survivre en cas de pandémies et d’autres perturbations. »

Je suis tout à fait d’accord. Ce rapport vaut la peine d’être lu… car cette pandémie nous donne matière à réflexion pour 2021.

Lois Ross est une spécialiste de la communication, écrivain et rédactrice en chef, qui vit à Ottawa. Cet article a été publié à l’origine sur rabble.ca où sa rubrique « À la porte de la ferme » aborde des questions essentielles pour la production alimentaire au Canada et dans le monde. Lois est un membre associé de l’UNF et un ancien jeune membre, né dans une famille d’agriculteurs du sud de la Saskatchewan.

La concentration est importante : Farmland Inequality on the Prairies par Darrin Qualman, Annette Aurélie Desmarais, André Magnan et Mengistu Wendimu est disponible à l’adresse suivante

https://www.nfu.ca/publications/concentration-matters-farmland-inequality-on-the-prairies/

Les éleveurs et les Premières nations s’unissent contre l’exploitation du charbon dans les Rocheuses

Par Steve Edgerton

Le1er juin 2020, sans aucune consultation publique, le Parti conservateur unifié (PCU) de l’Alberta a abrogé la politique provinciale sur le charbon, vieille de 44 ans, mettant fin à l’interdiction de l’exploitation du charbon à ciel ouvert sur les versants orientaux des montagnes Rocheuses, qui sont écologiquement sensibles. L’UCP a ouvert 1,4 million d’hectares à l’exploitation potentielle de mines de charbon à ciel ouvert en mettant fin à la protection des terres de catégorie 2 hautement protégées. Six mines proposées font déjà l’objet d’un examen réglementaire.

La politique charbonnière de l’Alberta a été élaborée en 1976 après quatre années de consultations et plus de 300 soumissions de la part des Albertains. Il a été conçu pour éviter les projets en dents de scie qui, en fin de compte, sont préjudiciables aux Albertains. Elle imposait des études environnementales approfondies et des plans de remise en état, ainsi que des taux de redevance élevés. Son objectif explicite était de protéger les bassins versants, les terres et l’intégrité écologique dont l’Alberta dépend pour l’eau, l’agriculture et les loisirs.

La politique charbonnière de l’Alberta a été élaborée en 1976 après quatre années de consultations et plus de 300 soumissions de la part des Albertains. Il a été conçu pour éviter les projets en dents de scie qui, en fin de compte, sont préjudiciables aux Albertains. Elle imposait des études environnementales approfondies et des plans de remise en état, ainsi que des taux de redevance élevés. Son objectif explicite était de protéger les bassins versants, les terres et l’intégrité écologique dont l’Alberta dépend pour l’eau, l’agriculture et les loisirs.

L’opposition à l’exploitation du charbon sur les pentes orientales s’est fait des alliés parmi les éleveurs, les Premières nations, les groupes de protection de la nature, les maires et les vedettes de la musique country. Le tollé a commencé à monter à la mi-janvier : plus de 100 000 personnes ont signé la pétition protestant contre les actions de l’UCP. Face à la pression croissante, le gouvernement a annoncé l’annulation de 11 baux d’exploitation de charbon couvrant 1800 hectares.

Cette annulation représente 0,02 % des 420 000 hectares faisant l’objet de baux d’exploitation du charbon. Il est important de noter qu’elle n’a aucune incidence sur les six mines de charbon à ciel ouvert qui font l’objet d’un examen, et que l’UCP n’a pas l’intention d’inverser. Sonya Savage, ministre de l’énergie de l’Alberta, a déclaré : « L’exploitation du charbon reste un élément important de l’économie de l’Ouest canadien : « Cette décision n’a aucune incidence sur les projets d’exploitation du charbon qui font actuellement l’objet d’un examen réglementaire ».

Si la valeur économique de l’exploitation du charbon à ciel ouvert pour les Albertains a été fortement remise en question, les menaces qu’elle fait peser sur la qualité de l’eau, les pâturages et les habitats riverains sont indéniables. Deux décennies après la fermeture des mines de charbon de Gregg River et de Luscar, dans les contreforts de Jasper, les niveaux de sélénium dépassent encore de quatre fois les niveaux considérés comme sûrs pour la vie aquatique dans la Gregg River, et de neuf fois dans la Luscar Creek.

Les Premières nations de la région de Crowsnest Pass s’inquiètent de la dégradation de l’environnement et de la destruction des paysages sacrés causées par les projets de mines d’extraction de roche.

La tribu Kainai/Blood a déclaré : Le lien entre Kainai et la région du col du Nid-de-Corbeau remonte à plus de dix mille ans. Les eaux d’amont du bassin de la rivière Oldman sont sacrées pour les nations pieds-noirs et leur mode de vie. Kainai est profondément préoccupé par le fait que, sans une évaluation rigoureuse des impacts cumulatifs et une protection solide des bassins fluviaux, l’approbation de l’exploitation minière dans des terres de catégorie 2 anciennement protégées constituera un désastre environnemental irréversible.

Ces mines de charbon nouvellement proposées pollueront et mettront de plus en plus à rude épreuve les bassins hydrographiques qui irriguent 40 % des terres agricoles de l’Alberta et fournissent de l’eau potable à deux millions d’Albertains. Ils compromettront également les grands pâturages qui font la réputation de la province et menaceront les moyens de subsistance des éleveurs. Ces pertes irréversibles sont précisément ce que la politique du charbon, aujourd’hui annulée, était censée empêcher.

Dans le cadre d’une révision judiciaire de la décision par la Cour du Banc de la Reine en janvier 2021, deux familles d’éleveurs ont fait valoir que les mines de charbon menacent non seulement leurs moyens de subsistance, mais aussi l’intégrité des prairies indigènes menacées de l’Alberta, et qu’elles exerceront une pression supplémentaire sur les allocations d’eau dans une région sujette à la sécheresse. Les Premières nations Siksika, Kainai et Bearspaw ont affirmé que les projets auront un effet préjudiciable sur leur capacité à exercer leurs droits issus des traités et à fournir de l’eau saine aux terres de réserve. En raison de l’absence totale et intentionnelle de consultation publique, ils espèrent que la Cour jugera que l’annulation de la politique charbonnière était illégale et ordonnera au gouvernement de la rétablir avant d’organiser des consultations complètes.

Quelle que soit la décision du tribunal, l’abrogation de la politique du charbon est profondément impopulaire. L’opinion publique doit continuer à faire pression pour son rétablissement et pour que l’UCP donne la priorité à la viabilité à long terme des bassins hydrographiques, des prairies, des élevages et de la population de l’Alberta.

###

Passez à l’action ! Visitez le site

https://protectalbertawater.ca/

pour obtenir des ressources qui vous aideront à écrire à votre député, à signer des pétitions et à soutenir les efforts visant à rétablir la politique charbonnière. Voir aussi : La Nationale des Fermiers s’oppose aux mines de charbon à ciel ouvert de l’Alberta: https://www.nfu.ca/national-farmers-union-opposes-alberta-open-pit-coal-mines/

Steve Edgerton est le coordinateur du changement climatique de l’UNF pour l’Alberta. Lorsqu’il ne travaille pas à la mise en place d’un système agricole plus durable et plus résilient, il est probablement en train d’explorer les Rocheuses et de savourer la beauté singulière de sa province natale.