Mémoire au Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des Communes

Présenté par , 5 octobre 2017

The () se réjouit de l’occasion qui lui est donnée de présenter au comité son point de vue sur une politique alimentaire pour le Canada. Le site est une organisation agricole nationale non partisane, à adhésion directe et volontaire, composée de milliers de familles d’agriculteurs de tout le Canada qui produisent une grande variété de produits alimentaires, notamment des céréales, du bétail, des fruits et des légumes. Fondée en 1969, l’association milite pour des politiques économiques et sociales qui permettront de réaliser la souveraineté alimentaire au Canada. La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite par des méthodes écologiquement saines et durables, et leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles. Le site est un leader dans le domaine de l’ar Il s’agit de défendre les intérêts des exploitations agricoles familiales du Canada, d’analyser la crise du revenu agricole et de proposer des solutions abordables, équilibrées et novatrices qui profitent à tous les citoyens. les positions politiques sont élaborées dans le cadre d’un processus démocratique lors des conventions régionales et nationales.

Il s’agit de défendre les intérêts des exploitations agricoles familiales du Canada, d’analyser la crise du revenu agricole et de proposer des solutions abordables, équilibrées et novatrices qui profitent à tous les citoyens. les positions politiques sont élaborées dans le cadre d’un processus démocratique lors des conventions régionales et nationales.

Dès sa nomination, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, M. MacAulay, s’est vu confier le mandat suivant : « Élaborer une politique alimentaire qui favorise un mode de vie sain et des aliments sûrs en mettant davantage d’aliments sains et de haute qualité, produits par les éleveurs et les fermiers canadiens, sur les tables des familles de tout le pays. » Le processus d’élaboration de la politique alimentaire nationale a ensuite été lancé avec pour objectifs d’accroître l’accès à des denrées alimentaires abordables, d’améliorer la santé et la sécurité alimentaire, de préserver nos sols, notre eau et notre air, et de produire davantage de denrées alimentaires de haute qualité. Le secrétaire parlementaire à l’agriculture et à l’agroalimentaire, Jean-Claude Poissant, a déclaré que le gouvernement souhaitait « … construire une politique alimentaire qui reflète la richesse et la diversité de notre pays ». Le processus de la politique alimentaire nationale implique également les ministères de la santé, de l’environnement et du développement social.

Le processus d’élaboration de la politique alimentaire est vaste et son impact sera considérable. Toutefois, ses objectifs peuvent être largement interprétés. Selon la manière dont ces objectifs sont compris, une politique alimentaire nationale réussie pourrait être réalisée en transformant les systèmes agricoles, de transformation et de distribution des aliments du Canada en un système qui met en œuvre la souveraineté alimentaire. Ce serait le cas :

- se concentrer en priorité sur la desserte de notre marché intérieur ;

- faire en sorte que les fermières puissent gagner équitablement leur vie pour rester sur leurs terres, transmettre leur exploitation à la génération suivante et contribuer au tissu économique et social de leur communauté ;

- soutenir la prochaine génération de producteurs de denrées alimentaires, qu’ils soient issus d’un milieu agricole ou non agricole ;

- l’adoption de méthodes de production respectueuses du climat, utilisant moins d’intrants à base de combustibles fossiles et favorisant le carbone du sol et la biodiversité au sein de l’exploitation ;

- maintenir une capacité de transformation à l’échelle appropriée dans l’ensemble du pays pour servir les producteurs et les consommateurs sur les marchés locaux et régionaux ;

- veiller à ce que des institutions telles que la Commission canadienne des grains et le système de gestion de l’offre continuent de fonctionner dans l’intérêt des producteurs ;

- rétablir les agences de vente à guichet unique pour le blé et les porcs et permettre la commercialisation à guichet unique d’autres produits de base ;

- créer un espace permettant aux fermières et aux consommateurs de mettre en place de nouvelles institutions pour protéger les intérêts des fermières, des travailleurs et des consommateurs ; et

- commercer équitablement avec les autres pays en respectant la diversité des valeurs exprimées par leurs citoyens et le droit de leurs fermières à gagner leur vie en fournissant de la nourriture à leurs propres populations.

Une telle transformation exigera du Canada qu’il s’éloigne du programme mondial de « libre-échange » qui n’a pas apporté la prospérité aux fermières ni un meilleur niveau de vie aux consommateurs, mais qui a concentré le pouvoir et la richesse des sociétés multinationales et réduit l’espace démocratique dont disposent les gouvernements élus pour limiter leur croissance et leur influence.

Notre politique alimentaire nationale inclut les fermières !

Historiquement, le renouvellement de la population agricole a été assuré par le transfert intergénérationnel des connaissances, de la culture, des actifs et des terres de l’exploitation familiale. Mais au Canada, ce système est défaillant. Dans les années 1930, un Canadien sur trois travaillait dans la production alimentaire. Aujourd’hui, les fermières ne représentent plus que 1,6 % de la population canadienne. Le nombre d’exploitations a diminué et la taille moyenne des exploitations a augmenté.

Que ce soit volontairement ou parce qu’ils n’avaient pas le choix, des générations de jeunes ont quitté les fermes et les communautés rurales du Canada pour aller chercher de meilleures opportunités économiques dans les villes. Avec l’exode rural, le tissu social rural s’est effiloché, car il reste moins de personnes pour s’occuper des besoins de la communauté. L’âge moyen des fermières est aujourd’hui de 55 ans et le nombre de fermières âgées de moins de 35 ans a diminué de 70 % depuis 1990. 75 % des fermiers n’ont pas prévu de repreneur pour leur exploitation lorsqu’ils prendront leur retraite ; seuls 8 % d’entre eux disposent d’un plan de succession écrit.

La baisse de la rentabilité a conduit à la crise actuelle du transfert intergénérationnel. Il est de plus en plus difficile de vivre de l’agriculture. Comme le démontre Darrin Qualman (voir encadré), cette situation est due à l’augmentation massive de la capacité des sociétés agroalimentaires à extraire des richesses des fermières. Depuis la fin de la Grande Dépression des années 1930, la valeur des produits agricoles, représentée par les revenus agricoles bruts, a augmenté alors que la part de cette valeur revenant aux fermiers (le revenu agricole net réalisé sur le marché) a diminué – même si les rendements ont considérablement augmenté.

La baisse de la rentabilité a conduit à la crise actuelle du transfert intergénérationnel. Il est de plus en plus difficile de vivre de l’agriculture. Comme le démontre Darrin Qualman (voir encadré), cette situation est due à l’augmentation massive de la capacité des sociétés agroalimentaires à extraire des richesses des fermières. Depuis la fin de la Grande Dépression des années 1930, la valeur des produits agricoles, représentée par les revenus agricoles bruts, a augmenté alors que la part de cette valeur revenant aux fermiers (le revenu agricole net réalisé sur le marché) a diminué – même si les rendements ont considérablement augmenté.

« Malgré les tentatives des fermières de maintenir leur pouvoir sur le marché, au cours de la période de 32 ans allant de 1985 à 2016 inclus, les sociétés agro-industrielles se sont emparées de 98 % des revenus des fermières – 1,32 trillion de dollars sur 1,35 trillion de dollars. Ces sociétés transnationales dominantes à l’échelle mondiale sont devenues les principales bénéficiaires de l’immense richesse alimentaire produite par les fermes canadiennes. Elles ont extrait la quasi-totalité de la valeur de la « chaîne de valeur ». Elles ont laissé les contribuables canadiens compenser les revenus agricoles – environ 100 milliards de dollars ont été transférés aux fermières depuis 1985. Et elles ont laissé les fermières emprunter le reste. – La dette agricole atteint aujourd’hui un niveau record de près de 100 milliards de dollars. Cette extraction massive de richesses par certaines des sociétés les plus puissantes du monde est à l’origine d’une crise permanente des revenus agricoles ». (Qualman http://www.darrinqualman.com/canadian-net-farm-income/ )

Pour qu’une politique alimentaire nationale atteigne ses objectifs, elle doit limiter le pouvoir des entreprises dans le système alimentaire et soutenir explicitement la prochaine génération de producteurs de denrées alimentaires.

Pour qu’une politique alimentaire nationale atteigne ses objectifs, elle doit limiter le pouvoir des entreprises dans le système alimentaire et soutenir explicitement la prochaine génération de producteurs de denrées alimentaires.

Nos recherches montrent qu’un nombre croissant de nouveaux venus dans l’agriculture sont issus d’une fiche d’information non agricole. Ils se lancent dans la production écologique de légumes et de bétail à petite échelle, probablement parce qu’il est prohibitif de créer une entreprise agricole qui nécessite d’énormes investissements financiers en terres, en équipements et en infrastructures. La plupart de ces nouveaux fermiers pratiquent le marketing direct, c’est-à-dire qu’ils vendent directement aux consommateurs de leurs communautés locales. Une politique alimentaire nationale qui fournit le cadre économique et réglementaire dans lequel la commercialisation directe locale peut prospérer garantira que ces nouveaux fermiers – et d’autres comme eux – seront en mesure de faire vivre leur famille et de gagner décemment leur vie en produisant des denrées alimentaires pour leur communauté.

En soutenant les nouveaux fermiers issus de milieux divers et entrant dans tous les secteurs de l’agriculture, nous pouvons créer un système alimentaire plus résilient et plus juste.

Politique alimentaire nationale ou Conseil consultatif sur la croissance économique ?

L’élaboration d’une politique alimentaire nationale peut résoudre ou renforcer les contradictions au sein du système alimentaire canadien. C’est l’occasion de faire évoluer le système alimentaire canadien vers un système qui serve mieux les intérêts des Canadiens et qui jette les bases de meilleures relations internationales. Le diable se cache dans les détails !

Nous savons par exemple que, dans le cadre d’une initiative distincte, le ministre des finances a créé un conseil consultatif sur la croissance économique. Le ministre Morneau a annoncé la création de ce conseil en décembre 2015, en déclarant : « Le mandat du conseil consultatif sera de nous aider à réfléchir à la meilleure façon de relever nos défis économiques à long terme. » Le Conseil est dirigé par Dominic Barton, cadre dans une société multinationale de conseil aux entreprises, qui a passé une grande partie de sa carrière à l’étranger, se concentrant sur les questions bancaires, les biens de consommation, la haute technologie et l’industrie. Le deuxième rapport du conseil (février 2017) s’est concentré sur l’agriculture, exprimant une vision incompatible avec les objectifs de la politique alimentaire nationale. Elle se concentre exclusivement sur l’augmentation massive des exportations agricoles. Les recommandations de M. Barton mettraient à l’écart les fermières, les consommateurs, les travailleurs du secteur alimentaire et le processus démocratique qui définit les règles et réglementations régissant notre système alimentaire. Au lieu de cela, Barton mettrait les multinationales de l’agroalimentaire aux commandes de la politique.

Le plan d’innovation et de compétences du budget fédéral 2017 a fixé comme objectif d’augmenter les exportations agroalimentaires du Canada à au moins 75 milliards de dollars par an d’ici à 2025. En 2016, nos exportations se sont élevées à près de 56 milliards de dollars. En l’espace de sept ans, le gouvernement veut donc exporter 33 % de plus que ce que nous faisons déjà. Que se passera-t-il en 2026 une fois ces objectifs atteints ? Cela suffira-t-il un jour ? Pourquoi le gouvernement continue-t-il à mener des politiques agricoles axées sur l’exportation afin de soutenir les profits massifs des sociétés transnationales aux dépens des fermières et des mangeurs canadiens ?

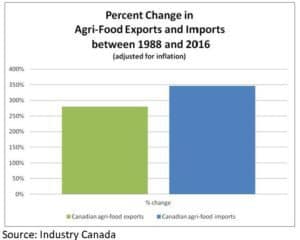

Une vision borgne prévaut – avec l’accent mis sur les exportations agroalimentaires, les promoteurs du libre-échange semblent ne pas tenir compte des importations. Nous avons constaté que depuis l’entrée en vigueur du premier accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, les importations agroalimentaires du Canada ont augmenté plus rapidement que nos exportations. Dans le même temps, la propriété canadienne de nos principaux secteurs agricoles et agroalimentaires s’est effondrée et, dans certains domaines, tels que la viande bovine et l’orge de brasserie, a complètement disparu. Depuis 1988, une ferme canadienne sur cinq a disparu, le coût des intrants agricoles a augmenté et les prix des produits de base corrigés de l’inflation ont chuté, tandis que la part du dollar que le consommateur consacre à l’épicerie revient de moins en moins à la fermiere.

Une vision borgne prévaut – avec l’accent mis sur les exportations agroalimentaires, les promoteurs du libre-échange semblent ne pas tenir compte des importations. Nous avons constaté que depuis l’entrée en vigueur du premier accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, les importations agroalimentaires du Canada ont augmenté plus rapidement que nos exportations. Dans le même temps, la propriété canadienne de nos principaux secteurs agricoles et agroalimentaires s’est effondrée et, dans certains domaines, tels que la viande bovine et l’orge de brasserie, a complètement disparu. Depuis 1988, une ferme canadienne sur cinq a disparu, le coût des intrants agricoles a augmenté et les prix des produits de base corrigés de l’inflation ont chuté, tandis que la part du dollar que le consommateur consacre à l’épicerie revient de moins en moins à la fermiere.

Les Canadiens consomment davantage d’aliments qui ne sont pas cultivés ou élevés par des fermières canadiennes et qui ne sont pas transformés par des travailleurs canadiens. Nous exportons des produits de base en vrac, en grande quantité et à bas prix, tels que le canola, le blé, le soja et les lentilles, et nous importons des aliments préparés, des produits de boulangerie, du vin, des fruits et des légumes, qui ont une valeur plus élevée. Notre système alimentaire ne devient pas seulement plus dépendant des exportations, il perd aussi sa diversité et sa complexité.

Une politique alimentaire fondée sur la souveraineté alimentaire pour le Canada favoriserait un mode de vie sain et une alimentation sûre et mettrait davantage d’aliments sains et de qualité, produits par les éleveurs et les fermiers canadiens, sur les tables des familles de tout le pays :

- développer des marchés nationaux et des systèmes de distribution localisés avec des chaînes de distribution directes, équitables et transparentes ;

- préserver le pouvoir des fermiers sur les marchés des produits de base en maintenant la gestion de l’offre et les offices de commercialisation contrôlés par les fermiers ;

- fournir des incitations et un soutien aux pratiques de gestion des terres qui maintiennent leur productivité à long terme ;

- la mise en place d’une stratégie nationale de succession des terres agricoles qui ne repose pas uniquement sur des prêts et des paiements d’intérêts ;

- limiter le transfert des terres agricoles vers des sociétés d’investissement et/ou des utilisations non agricoles ;

- réorienter le mandat de Financement agricole Canada afin de soutenir la souveraineté alimentaire et d’offrir un financement à une plus grande diversité d’exploitations agricoles ;

- la création d’un programme scolaire de base sur l’alimentation et l’agriculture sans parrainage d’entreprise ;

- créer des programmes de formation et d’aide à l’emploi pour que les fermières puissent employer et former des travailleurs et des apprentis ;

- l’établissement d’un lien avec des mesures de réduction de la pauvreté telles qu’un revenu de base garanti dont les fermiers bénéficieraient directement et

indirectement, en permettant aux consommateurs de se procurer des aliments sains ; et - retirer l’agriculture et l’alimentation des accords commerciaux afin que les Canadiens, et non les entreprises, prennent les décisions importantes concernant les relations commerciales, la commercialisation internationale des produits de base et les réglementations dont nous avons besoin pour protéger l’air, l’eau, la nourriture et la biodiversité

et le contrôle des semences.

Le rapport Barton invite le Canada à accroître ses exportations de denrées alimentaires en augmentant l’échelle, en réduisant la réglementation et en automatisant la production. Si ses conseils sont suivis, nous aurons encore moins de fermières, plus d’émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture, moins de travailleurs et moins de protection pour nos sols, notre air et notre eau. L’augmentation de la taille des installations de transformation se traduit par l’allongement des distances entre l’exploitation agricole et l’usine – ou par la concentration de la production à proximité des installations de transformation – et par l’allongement des chaînes de distribution pour acheminer les denrées alimentaires jusqu’aux consommateurs. L’augmentation de l’échelle accroîtrait également la standardisation, réduirait la diversité de notre système alimentaire et le rendrait plus fragile face aux inévitables stress économiques et climatiques. L’infrastructure même qui serait nécessaire pour surdimensionner nos exportations créerait des obstacles au développement du système alimentaire plus localisé que les Canadiens souhaitent.

L’aspect le plus déplaisant du rapport Barton est peut-être sa recommandation selon laquelle la transformation du système agroalimentaire canadien devrait être dirigée par des cadres d’entreprise. Il suggère que les universitaires pourraient avoir un rôle à jouer et mentionne à peine l’implication du gouvernement. Les fermières, suggère-t-il, peuvent être disciplinées avec des programmes d’aide au revenu qui limitent l’éligibilité en fonction de la productivité de l’exploitation, telle qu’elle est rapportée par les systèmes de big data. Les fermiers, les consommateurs et les travailleurs ne sont pas censés être des décideurs dans cette vision. Il s’agit en fait d’un projet de gouvernement d’entreprise.

Notre question est la suivante : quel processus – la politique alimentaire nationale pour le Canada ou le Conseil consultatif sur la croissance économique – l’emportera ?