La pandémie met en lumière les réformes du système alimentaire nécessaires pour se préparer au changement climatique

Par Darrin Qualman, directeur de la politique et de l’action de l’UNF en matière de crise climatique

Article d’opinion publié dans le National Observer,8 juillet 2020

La pandémie de COVID-19 a révélé beaucoup de choses sur notre système alimentaire. La plupart des gens ont vu les gros titres : plus de 1 000 cas dans une seule usine de conditionnement de viande bovine, des fermières qui jettent leur lait, des pommes de terre qui se détériorent dans les entrepôts et des ouvriers agricoles qui tombent malades par centaines.

Plus important encore, cette crise a révélé notre vulnérabilité face à la crise à venir, la crise climatique, qui est bien plus importante. Pour nous préparer à cette crise, nous pouvons tirer des leçons de notre expérience avec COVID-19 : Tenez compte des conseils des experts et agissez rapidement. La pandémie a montré la nécessité d’un leadership clair de la part des gouvernements et de chaînes d’approvisionnement solides et résistantes.

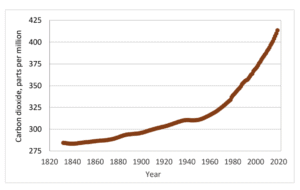

La pandémie a permis de tirer une autre leçon : il est important d' »aplatir la courbe ». Comment cela s’applique-t-il au changement climatique ? La courbe des concentrations de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère est devenue exponentielle.

Le graphique ci-dessous montre les concentrations deCO2 dans l’atmosphère de 1830 à 2020. Le graphique indique la quantité deCO2 dans l’atmosphère et, par conséquent, le réchauffement auquel nous pouvons nous attendre. Si nous n’aplanissons pas cette courbe et ne la poussons pas continuellement vers le bas, nous déclencherons des niveaux de mortalité, de perturbation et de carnage économique qui dépasseront de loin ceux de la pandémie.

Concentrations mondiales de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, 1830 à 2019, en parties par million

Sources : CDIAC et NOAA CDIAC et NOAA

Mais il ne s’agit pas nécessairement d’un message entièrement négatif. Nous montrons, en ce moment même, dans le monde entier, qu’une action rapide et concertée peut faire reculer des périls mortels. L’action peut fonctionner. Mais l’inaction, face aux menaces virales ou climatiques, est mortelle.

Remèdes politiques pour les exploitations agricoles et les systèmes alimentaires

La pandémie frappe les exploitations agricoles et les systèmes alimentaires canadiens affaiblis par des conditions préexistantes. Les politiques mal conçues des gouvernements et des entreprises ont, depuis 1991, poussé près d’un tiers des familles agricoles à quitter la terre, et deux tiers des jeunes fermières (celles de moins de 35 ans).

Le coût élevé des intrants et la faiblesse des prix des produits ont érodé les revenus nets, obligeant de nombreux fermiers à recourir à des programmes de soutien financés par le contribuable – plus de 116 milliards de dollars de subventions au total depuis 1985.

La dette agricole, qui s’élève aujourd’hui à 115 milliards de dollars, a doublé depuis 2000. Le contrôle et la concentration des entreprises sont extrêmes, deux à quatre entreprises contrôlant pratiquement chaque maillon de la chaîne alimentaire en amont et en aval des fermières. Les gouvernements ont démantelé les agences de commercialisation, les organismes de réglementation et les cadres politiques qui contribuaient auparavant à équilibrer le pouvoir entre les familles d’agriculteurs et les transnationales de l’agroalimentaire et à limiter les pouvoirs de ces dernières en matière d’engrangement des bénéfices.

Si nous combinons ce que nous savons des impacts probables du changement climatique avec la leçon de COVID-19, nous pouvons commencer à formuler des plans pour des systèmes de production alimentaire résilients et revitalisés.

Pour permettre aux exploitations agricoles qui produisent nos aliments de résister aux effets du changement climatique, pour réduire les émissions de ces exploitations qui perturbent le climat et pour soutenir des revenus agricoles adéquats, nous devons rapidement mettre en œuvre plusieurs réformes politiques :

- Les gouvernements doivent réorienter leurs politiques agricoles en s’éloignant des systèmes agricoles et alimentaires d’exportation maximale, de production maximale, d’intrants maximaux et d’émissions maximales, et en s’orientant vers la durabilité et la résilience. La réduction de la dépendance excessive des fermières à l’égard des engrais, des produits chimiques et d’autres intrants à forte intensité de pétrole peut réduire les émissions et augmenter les revenus nets.

- Les engrais azotés sont la principale source d’émissions agricoles. Les engrais azotés sont uniques parmi les processus et matériaux humains, car ils constituent une source majeure des trois principaux gaz à effet de serre : le dioxyde de carbone (lors de la production), l’oxyde nitreux (lors de l’utilisation) et le méthane (provenant de sa matière première, le gaz naturel). Les fermières canadiennes ont doublé le tonnage d’azote depuis 1993, ce qui a entraîné une augmentation des émissions. Nous devons aplanir ces courbes et les infléchir vers le bas si les fermières veulent contribuer aux efforts visant à maintenir l’augmentation des températures en deçà des niveaux catastrophiques. Les gouvernements doivent embaucher et former un grand nombre d’agronomes indépendants afin d’aider les fermières à trouver des alternatives durables aux engrais et autres intrants à fortes émissions. Les gouvernements doivent également créer des fermes de démonstration où des approches productives, génératrices de revenus et à faibles émissions peuvent être affinées et présentées.

- Nous avons besoin de nouvelles agences. L’Agence canadienne de résilience agricole (ACRA) en est un exemple. Sur le modèle de l’Administration du rétablissement agricole des Prairies (ARAP), née dans les années 1930 à la suite de la tempête de poussière, mais actualisée pour le XXIe siècle et les nouvelles menaces climatiques, l’ARAC pourrait diriger les mesures d’atténuation et d’adaptation dans les exploitations agricoles, superviser la restauration des zones humides et la plantation d’arbres, gérer les agronomes de vulgarisation et les analyses de sol indépendantes, et exploiter des exploitations agricoles de démonstration.

- Nous devons diversifier les approches de la production alimentaire. L’agriculture à grande échelle se poursuivra probablement sur la plupart des terres agricoles du Canada, mais nous devons augmenter la superficie cultivée en utilisant des méthodes biologiques, holistiques, régénératives et agroécologiques à faible niveau d’intrants. En outre, les politiques gouvernementales doivent soutenir et encourager tous les fermiers à faire évoluer toutes les exploitations, grandes et petites, vers des modèles de production compatibles avec le climat et à faibles émissions.

- La santé des sols est essentielle. Les sols riches en matières organiques et en carbone sont plus fertiles, retiennent mieux l’eau et jouent un rôle essentiel dans l’adaptation et la résilience au changement climatique. La recherche et l’éducation financées par les pouvoirs publics, ainsi que les mesures d’incitation prévues par les programmes d’aide aux exploitations agricoles, peuvent soutenir et accélérer les pratiques des fermières en matière d’amélioration des sols.

- Les systèmes d’élevage doivent être transformés de manière à maximiser les avantages (construction des sols, soutien des écosystèmes des prairies et fonctionnement en tant que parties intégrées d’exploitations agricoles mixtes et biodiversifiées) tout en minimisant les émissions.

- Nous devons résoudre le problème du revenu agricole. Le revenu agricole net réalisé sur les marchés (sans compter les paiements financés par le contribuable) n’est pas loin de zéro (16 dollars par acre, en moyenne, en 2019). La dette agricole est en passe d’atteindre 170 milliards de dollars au cours de cette décennie. Un endettement massif et des revenus insuffisants rendent les fermières hyper-vulnérables aux effets du climat, tels que les inondations, les sécheresses et les violentes tempêtes.

- Il est essentiel de modifier la structure du secteur agroalimentaire afin d’augmenter le nombre de fermières et de fermiers qui gèrent la terre, de créer des carrières intéressantes dans l’ensemble du système alimentaire et de revitaliser les communautés rurales. Les politiques actuelles ont poussé deux tiers des jeunes fermiers à quitter la terre en l’espace d’une génération. L’inversion de ces tendances doit figurer parmi les principales priorités des gouvernements lorsqu’ils révisent tous les aspects des politiques agricoles. Nous avons besoin de jeunes fermières et fermiers, de nouvelles fermières et de nouveaux fermiers.

- Le gouvernement fédéral doit prendre l’initiative d’aider les fermières à réduire les émissions provenant des bâtiments, des machines et des carburants. Les gouvernements doivent accélérer la production d’énergie renouvelable dans les exploitations agricoles, le développement de camions, de tracteurs et d’autres équipements agricoles à faible taux d’émission, ainsi que la modernisation des bâtiments agricoles pour en réduire la consommation d’énergie.

- Les politiques agricoles du Canada devraient être reconstruites sur une nouvelle base de souveraineté alimentaire : Des systèmes alimentaires locaux et régionaux démocratiquement façonnés par les besoins des producteurs, des consommateurs et des communautés, et axés sur la durabilité, la résilience, la justice et la fourniture fiable d’aliments délicieux et sains pour tous.

Comme tous les systèmes humains, l’agriculture doit être restructurée et transformée si nous voulons prospérer au XXIe siècle.

Les leçons de la pandémie sont claires et nous savons ce que nous devons faire pour nous préparer au changement climatique et éviter ses pires effets. Il est essentiel que nous agissions dès maintenant pour mettre en place des systèmes alimentaires suffisamment souples et solides pour résister aux crises futures. Nous devons aplanir les courbes, décentraliser les systèmes, diversifier les approches, renforcer les capacités de résistance aux chocs, régionaliser les chaînes d’approvisionnement, soutenir les travailleurs essentiels et réduire la vulnérabilité aux risques. COVID-19 est un moment de réflexion, mais une réflexion beaucoup plus vaste et potentiellement plus meurtrière se profile à l’horizon.