Dans ce numéro :

- L’intelligence artificielle ne nous nourrira pas, l’intelligence artificielle ne remplace pas les agronomes publics

- Ne vous laissez pas berner par les géants de l’alimentation : l’inflation des prix des denrées alimentaires n’est pas la faute des fermières

- Soumission de l’UNF à la consultation pré-budgétaire

L’intelligence artificielle ne nous nourrira pas, l’intelligence artificielle ne remplace pas les agronomes publics

-par Sarah Marquis, stratège de la sensibilisation de l’UNF

L’essor de l’intelligence artificielle (IA) dans la société ne passe pas inaperçu. Elle a un impact sur tous les secteurs, des soins de santé à l’éducation, du droit aux arts créatifs. Le gouvernement fédéral a récemment nommé un ministre de l’IA, Evan Solomon, qui a comparé le développement de l’IA à l’invention de l’imprimerie, exprimant un enthousiasme débridé pour cette technologie. Bien que l’IA dans l’agriculture ne reçoive pas autant d’attention que dans d’autres secteurs, il est tout de même très important d’y réfléchir. Compte tenu du déclin des services de vulgarisation dans tout le pays et des nombreux défis auxquels sont confrontés les fermiers canadiens, l’IA est censée être une solution tout-en-un qui aidera les fermiers dans le fonctionnement quotidien de leurs exploitations. Cependant, il est important de comprendre les impacts des outils d’IA avant de les laisser remplacer complètement les services de vulgarisation agricole centrés sur l’humain.

Financement agricole Canada (FAC), une organisation de services financiers agricoles et une société d’État fédérale, a récemment lancé un outil appelé Root, un » outil d’IA génératif conçu sur mesure pour l’industrie agricole et alimentaire canadienne « . FAC promet que Root fournira « des conseils pratiques, des recommandations intelligentes et des solutions personnalisées pour vous aider à naviguer dans les complexités de l’agriculture moderne… » Root marque un tournant décisif vers l’IA en tant qu’outil permettant de combler les lacunes causées par des années de coupes budgétaires dans les services de vulgarisation financés par les provinces et le gouvernement fédéral. Root est un grand modèle de langage (LLM) – un chatbot d’IA. Il peut répondre à des questions et fournir des recommandations aux fermières qui s’interrogent, par exemple, sur ce qu’il faut planter et sur les types d’intrants à utiliser. Si l’utilisation d’un chatbot peut s’avérer utile dans certains contextes, il serait néanmoins risqué de lui demander des conseils d’ordre médical ou financier. Les enjeux sont également importants dans le domaine de l’agriculture. Des recommandations inexactes générées par l’IA à partir d’un outil comme Root pourraient avoir de graves conséquences susceptibles d’entraîner la perte de récoltes, la mort du bétail et la ruine financière des fermières.

En outre, même si les recommandations générées par les outils d’IA peuvent sembler objectives et véridiques, ces outils comportent des biais intrinsèques. Les utilisateurs ne peuvent pas savoir comment et pourquoi ces recommandations ont été générées, car le processus utilisé par l’IA pour composer les réponses n’est pas transparent et ne peut pas être retracé ou vérifié. Étant donné la consolidation de la richesse et du pouvoir des entreprises dans l’agriculture et l’influence qui en résulte sur le financement de la recherche utilisée par un outil tel que Root, ce LLM pourrait fournir des recommandations et des conseils conformes aux intérêts des entreprises, plutôt qu’aux besoins spécifiques de la fermiere. L’utilisation de ces outils pourrait renforcer les intérêts des entreprises dans l’agriculture, en accentuant la dépendance des fermières à l’égard des multinationales agricoles.

Il est également important de comprendre les impacts matériels des outils d’IA. Ils dépendent d’une puissance de calcul considérable et d’exigences en matière de stockage de données qui entraînent la construction rapide de centres de données à grande échelle dans le monde entier. Ces centres de données stockent et traitent à distance la grande quantité de données requises par les modèles d’IA, en particulier les LLM comme Root. Ces centres de données sont souvent construits sur des terres rurales, et parfois même sur des terres qui ont été zonées pour l’agriculture. En outre, ils pèsent lourdement sur l’environnement, car leur fonctionnement nécessite d’énormes quantités d’énergie (souvent des combustibles fossiles) et d’eau. L’été dernier, les fermières ont subi de graves répercussions du changement climatique dans tout le pays, avec des wildfires, des sécheresses et des saisons de croissance imprévisibles. Tout porte à croire que l’utilisation de l’IA exacerberait ces problèmes.

Les outils d’IA comme Root ne constituent pas une solution fiable aux problèmes auxquels les fermières sont confrontées au Canada. Les fermiers ont besoin de services de vulgarisation fiables qui soutiennent le partage des connaissances et l’établissement de relations locales. Cela pourrait se faire par la création d’une Agence canadienne de résilience agricole, qui fournirait un soutien aux agronomes indépendants travaillant avec les fermiers et les soutenant dans leurs efforts pour être plus durables, résilients et économiquement viables. Par-dessus tout, les interventions technologiques, qu’il s’agisse de MAIT pilotées par l’IA ou de quoi que ce soit d’autre, devraient être centrées sur les besoins des fermières et des travailleurs agricoles.

Ne vous laissez pas berner par les géants de l’alimentation : l’inflation des prix des denrées alimentaires n’est pas la faute des fermières

-PO ED par James Hannay, analyste politique de l’UNF

Les Canadiens sont mécontents de la hausse de leur facture d’épicerie, mais les revenus de la plupart des fermières n’ont pas suivi l’inflation. Qu’est-ce qui fait grimper les prix dans les magasins d’alimentation ?

De nombreuses organisations et de nombreux consommateurs pointent du doigt la cupidité des entreprises comme étant la cause de ce phénomène. Alors que les Canadiens ont dû dépenser plus pour moins dans une variété de produits depuis 2020, l’inflation dans le secteur de l’alimentation de détail continue d’être plus élevée que dans les autres secteurs.

Les revenus des entreprises d’épicerie de détail ont augmenté malgré une diminution du volume des achats alimentaires des Canadiens. Les marges de profit des épiceries de détail canadiennes continuent d’être plus élevées qu’avant la pandémie. Les épiciers sont en mesure de profiter des périodes inflationnaires pour augmenter leurs profits en raison de leur pouvoir de marché : cinq chaînes d’épiceries contrôlent 75 % du marché. Les acheteurs ont peu de choix, ce qui permet aux détaillants d’augmenter plus facilement les prix sans perdre de clients.

En réponse à une étude parlementaire sur la hausse des prix des produits alimentaires, le groupe de pression des chaînes d’alimentation, le Conseil canadien du commerce de détail, a affirmé que : « Les effets combinés de la hausse des coûts des aliments pour animaux, des carburants et des engrais, aggravés par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les pénuries de main-d’œuvre et les événements climatiques, ont été les véritables moteurs de l’inflation des prix des denrées alimentaires et de l’augmentation des coûts.

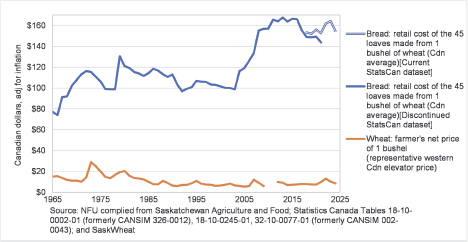

Si tel est le cas, les prix payés aux fermières devraient avoir augmenté davantage que le taux général d’inflation. Les données compilées par la Nationale des Fermiers montrent que ce n’est pas le cas.

Au cours des 30 dernières années, le prix de détail du pain a augmenté de 50 %, alors que les fermières canadiennes n’ont pas connu d’augmentation équivalente du prix du blé qu’elles vendent au silo. La valeur des produits agricoles a diminué par rapport aux autres biens de consommation. Il faut plus de boisseaux de blé pour acheter une paire de bottes de travail ou une maison qu’il y a cinquante ans. Par exemple, une camionnette haut de gamme, modèle de base, équivalait à environ 2 000 boisseaux de blé en 1976. Aujourd’hui, cette camionnette coûterait 7 000 boisseaux au fermier.

Cette baisse de la valeur relative se retrouve dans d’autres produits de base. Le prix de détail du bœuf haché a doublé depuis 1994, alors que le prix que les fermières reçoivent pour les vaches de réforme utilisées pour la fabrication des hamburgers n’a augmenté que de 40 %. Alors que le prix des bœufs payé par les fermières augmente, la hausse du prix de détail du steak continue de dépasser la croissance des prix à la ferme. Le prix à la ferme des porcs comparé à celui du bacon et des côtelettes de porc présente une tendance similaire. Pour tous ces produits, le consommateur paie plus cher alors que le fermier reçoit moins. Plus important encore, les marchés du bœuf et du porc sont très volatils – les prix pour les fermières se sont effondrés à plusieurs reprises au cours des deux dernières décennies.

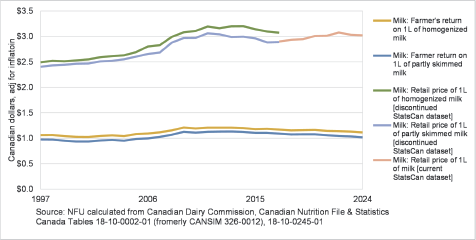

Toutefois, la gestion de l’offre, qui régit la production de produits laitiers, d’œufs, de poulets et de dindes, offre une plus grande stabilité et de meilleurs résultats tant pour les fermiers que pour les consommateurs.

Les prix de détail du lait ont augmenté plus lentement que ceux des autres produits alimentaires. Comparé à d’autres produits comme le pain et le bœuf haché, le prix du lait n’a augmenté que de 27 % au cours des trente dernières années. Lorsque vous achetez du lait à l’épicerie, 30 % de ce que vous payez permet de soutenir les fermières canadiennes – la part du dollar laitier revenant aux fermières est restée stable. Il en va de même pour les œufs et le poulet, pour lesquels les fermières reçoivent également environ un tiers du prix de vente au détail. Pour les produits soumis à la gestion de l’offre, les prix à la consommation ont augmenté plus lentement que pour les autres aliments, tandis que la part des fermiers est restée stable, même si les détaillants fixent leurs propres prix – les fermiers n’ont aucun contrôle sur les prix une fois que le produit a quitté leur exploitation.

La gestion de l’offre montre qu’il est possible d’assurer une part équitable aux fermières et un prix juste aux consommateurs. Dans le cadre de la gestion de l’offre, une formule utilisant les données d’une enquête sur la production réelle des fermières est utilisée pour déterminer un prix qui couvre les coûts de production, ce qui permet aux fermières de rester en activité et de produire les denrées alimentaires dont les consommateurs canadiens ont besoin.

La discipline de production garantit que les fermiers produisent suffisamment – et pas trop – de leur produit en fonction de leur part du quota national. Le contrôle des importations permet d’éviter que les excédents de produits n’inondent le marché, ne fassent baisser les prix et n’entraînent des gaspillages. Chaque province dispose de sa propre part du quota national, gérée par son propre office de commercialisation. Cela signifie que les installations de transformation des produits laitiers, des œufs, du poulet et de la dinde sont réparties sur l’ensemble du territoire canadien, ce qui garantit aux consommateurs des produits locaux, quel que soit leur lieu de résidence. La qualité élevée et la prévisibilité de l’approvisionnement permettent également de réduire les coûts de transformation et de distribution.

Dans les secteurs non soumis à la gestion de l’offre, les prix ne sont pas déterminés par le coût de production. Les négociants achètent aux fermières au prix le plus bas possible. Comme les fermières n’ont pas de pouvoir de négociation, elles sont exposées au pouvoir de marché des grandes entreprises. Ces dernières maintiennent les prix des produits de base à la baisse afin de maintenir leurs profits à la hausse. Les fermières de céréales, de bœuf et de porc sont à la merci des stratégies de maximisation des marges des négociants en matières premières, qui achètent à bas prix et vendent à prix élevé. L’accroissement du pouvoir de marché permet à des négociants de plus en plus importants de ponctionner les résultats des entreprises de transformation des aliments, qui répercutent à leur tour cette augmentation des coûts sur les grossistes, puis sur les détaillants.

La gestion de l’offre permet de maintenir l’argent de l’alimentation au Canada et de se protéger contre les tariffs ou les chocs de taux de change. Elle soutient des revenus équitables pour les fermières, assure l’efficience de la transformation et garantit aux consommateurs un accès fiable à des denrées alimentaires canadiennes de haute qualité à des prix équitables.

Ce ne sont pas les prix agricoles qui font grimper les prix des produits alimentaires, mais la cupidité des entreprises. Les fermières méritent une part équitable du prix des denrées alimentaires. Le succès de la gestion de l’offre montre clairement que c’est possible.

Soumission de l’UNF à la consultation pré-budgétaire

-par Cathy Holtslander, directrice de la recherche et de la politique

Le gouvernement fédéral présentera bientôt son premier budget depuis les élections. L’UNF a participé à la consultation prébudgétaire afin de donner son avis sur les priorités permettant de relever les défis sans précédent auxquels notre pays est confronté. Nous nous concentrons sur le renforcement de la souveraineté alimentaire, un élément essentiel au maintien de l’indépendance économique et politique du Canada. Nous soutenons qu’une réduction drastique de la capacité du gouvernement fédéral – en réduisant les budgets de fonctionnement de 7,5 % cette année et jusqu’à 15 % au cours des trois prochaines années, ainsi qu’une poussée majeure de déréglementation et d’offload des responsabilités – n’est pas la bonne approche au milieu de crises majeures.

La détermination des Canadiens à résister à l’agression américaine va au-delà de l’économie. L’administration américaine s’est tournée vers l’autoritarisme, le racisme, la violence et l’anarchie, et semble se nourrir de cruauté et de destruction. Au Canada, les inégalités croissantes nous rendent plus vulnérables à la guerre économique américaine. Si le gouvernement fédéral procède à des coupes sombres, la capacité du Canada à réduire les inégalités, à servir les populations rurales, isolées et marginalisées et à résoudre les grands problèmes qui exigent de se concentrer sur l’intérêt public sera entravée. Nous demandons un investissement public dans la souveraineté alimentaire pour faire de l’agriculture une source de stabilité, de sécurité, de résilience et de prospérité pour les communautés et pour aider le Canada à construire la véritable richesse de notre nation : notre peuple.

Nos recommandations budgétaires:

- Accroître la capacité opérationnelle et réglementaire du gouvernement fédéral pour faire face à des crises multiples, y compris les menaces américaines contre la souveraineté du Canada.

- Augmenter le financement des organismes de réglementation de l’alimentation et de l’agriculture, veiller à ce qu’ils soient libres de toute emprise réglementaire et qu’ils aient le mandat et la capacité d’appliquer correctement les réglementations d’intérêt public. Cet aspect est essentiel compte tenu de la dépendance excessive du Canada à l’égard des importations de denrées alimentaires en provenance des États-Unis, alors que le gouvernement américain est en train de démanteler ses organismes de réglementation en matière de sécurité alimentaire et de santé.

- Créer une institution fédérale de recherche et de vulgarisation agricole pour les fermiers, les scientifiques et les agronomes afin d’identifier et de résoudre ensemble les problèmes liés à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci. Nous devons contrecarrer les campagnes de relations publiques anti-climat et créer des moyens efficaces pour faire face aux impacts du climat sur les exploitations agricoles.

- Concevoir un nouvel ensemble de programmes de soutien à la souveraineté alimentaire basés sur la multifonctionnalité de l’agriculture. Ces programmes augmenteraient la capacité du Canada à produire, transformer, stocker et distribuer des aliments pour la consommation intérieure afin de garantir un approvisionnement fiable en aliments nutritifs et de haute qualité pour les résidents du Canada ; préserver les revenus des agriculteurs ; faire progresser l’atténuation des GES et soutenir l’adaptation aux impacts du changement climatique sur les fermes et les infrastructures agricoles ; améliorer la biodiversité, la qualité/conservation de l’eau et la réduction de la toxicité ; promouvoir l’inclusion sociale et la diversité des agriculteurs et des travailleurs du secteur alimentaire ; promouvoir l’établissement réussi des jeunes et des nouveaux agriculteurs ; et améliorer le dynamisme des communautés rurales et la qualité de vie en milieu rural.

- Établir un cadre national d’achat de produits alimentaires locaux en partenariat avec les gouvernements provinciaux et municipaux. Ce cadre s’inspirerait d’un programme brésilien très efficace qui promeut l’équité et soutient les exploitations agricoles durables pour l’approvisionnement des écoles, des hôpitaux, des prisons et d’autres établissements publics.

- Élaborer une stratégie pour la main-d’œuvre agricole afin d’assurer la production alimentaire nationale et de soutenir la dignité économique des travailleurs résidents et migrants. Cette stratégie reconnaît que nous aurons besoin de plus, et non de moins, de travailleurs dans un système basé sur la souveraineté alimentaire, et que leurs emplois doivent être de bons emplois.

- Améliorer la capacité des offices de commercialisation de la gestion de l’offre à ajouter de nouveaux entrants et d’autres possibilités de production/transformation.

- Augmenter les fonds alloués à la sélection végétale publique. Nous devons continuer à nous opposer à la privatisation de la sélection végétale et défendre nos institutions de sélection végétale contre les coupes budgétaires.

- Créer un registre public de la propriété effective de toutes les terres agricoles afin que les personnes fortunées qui contrôlent les fonds d’investissement dans les terres agricoles ne puissent pas se cacher derrière des entités telles que des sociétés à numéro,

- Créer des mesures fiscales dissuasives pour réduire l’inflation des terres agricoles causée par la spéculation sur les investissements dans ce secteur.

- Réglementer l’intelligence artificielle (IA) en utilisant le principe de précaution à la fois au sein du gouvernement et de manière générale au Canada dans son ensemble, et élaborer un cadre juridique pour la gouvernance des données agricoles afin de remédier au déséquilibre de pouvoir entre les fermiers individuels et les grandes entreprises qui agrègent les big data pour leur propre benefit.

Cet article est un bref résumé. Pour lire l’intégralité de notre mémoire, visitez le site web de l’UNF et regardez sous l’onglet « Politique et rapports ».