(Veuillez télécharger la version PDF pour voir tous les graphiques)

Qu’est-ce que le glyphosate ?

Le glyphosate, prononcé GLY-fuh-sate, est un herbicide systémique non sélectif. Cela signifie qu’il tue tous les types de plantes en affectant toutes les parties de la plante – au-dessus et au-dessous du sol. Le glyphosate a été découvert en 1950 et utilisé à l’origine comme agent de détartrage industriel qui adsorbait fortement les minéraux. Il n’a été reconnu comme herbicide qu’en 1970, lorsque Monsanto a développé et breveté une forme concentrée introduite sous le nom de Roundup® en 1974. Le glyphosate est également désigné par les noms chimiques (N-(phosphonométhyl) glycine) et acide 2-[(phosphonométhyl)amino] acétique.

Quelle est la différence entre le glyphosate et le Roundup® ?

Le glyphosate est l’ingrédient actif de l’herbicide Roundup® de Monsanto. Lorsque le brevet de Monsanto sur l’utilisation du glyphosate dans les formulations d’herbicides a expiré en 2000, d’autres entreprises ont été libres de développer et de vendre des herbicides utilisant le glyphosate comme ingrédient actif sous leur propre nom de marque.1

Comment le glyphosate agit-il ?

Le glyphosate est le seul herbicide du « groupe 9 » du système de classification des modes d’action des herbicides.2 Le glyphosate interrompt la voie enzymatique EPSPS, un processus biochimique que toutes les plantes et certaines bactéries et champignons utilisent pour produire certains acides aminés dont ils ont besoin pour survivre. Les produits herbicides à base de glyphosate contiennent des substances chimiques supplémentaires, les surfactants, qui permettent à l’ingrédient actif d’être plus facilement absorbé par les feuilles des plantes.

Une fois à l’intérieur des feuilles, le produit chimique pénètre dans les parties de la plante en croissance, où il tue les tissus et empêche la repousse. La plante jaunit et meurt dans les dix jours à deux semaines suivant la pulvérisation. Les herbicides à base de glyphosate contiennent également ou sont mélangés à des adjuvants – d’autres produits chimiques qui améliorent les performances de la substance active ou affectent d’autres aspects tels que la taille des gouttelettes, le mélange, la formation de mousse, etc.3. Ni les agents de surface ni les adjuvants ne font l’objet d’études de toxicité.

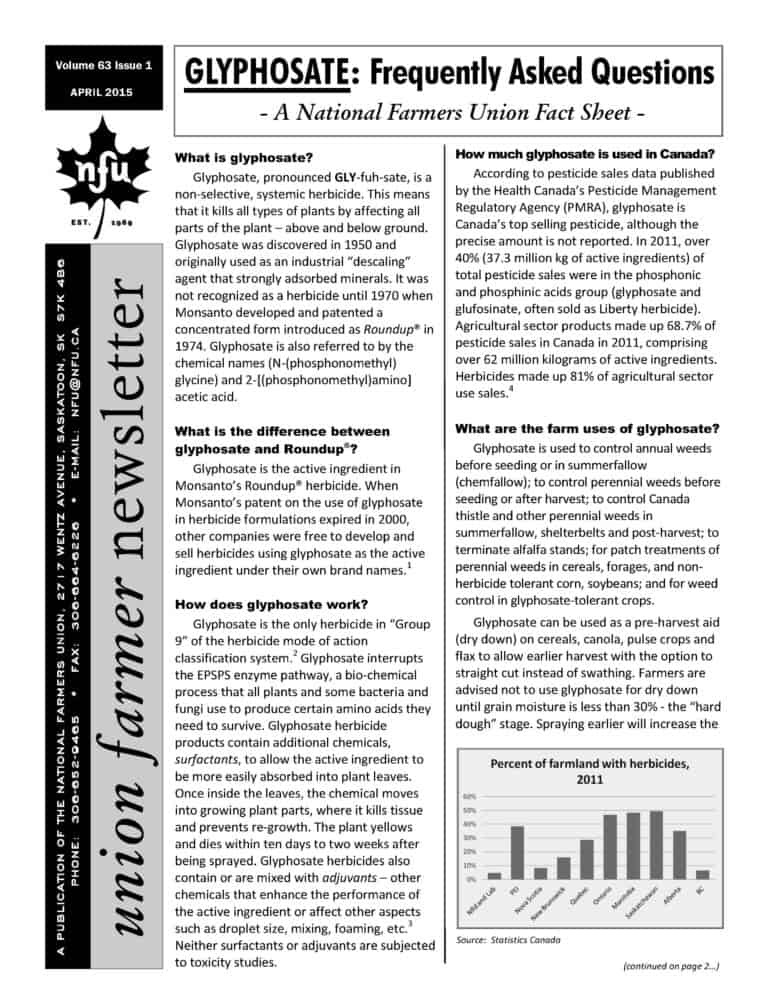

Quelle est la quantité de glyphosate utilisée au Canada ?

Selon les données sur les ventes de pesticides publiées par l’Agence de réglementation de la gestion des pesticides (ARLA) de Santé Canada, le glyphosate est le pesticide le plus vendu au Canada, bien que la quantité exacte ne soit pas indiquée. En 2011, plus de 40 % (37,3 millions de kg d’ingrédients actifs) des ventes totales de pesticides appartenaient au groupe des acides phosphoniques et phosphiniques (glyphosate et glufosinate, souvent vendus sous le nom d’herbicide Liberty). Les produits du secteur agricole ont représenté 68,7 % des ventes de pesticides au Canada en 2011, soit plus de 62 millions de kilogrammes d’ingrédients actifs. Les herbicides représentaient 81 % des ventes du secteur agricole.4

Quelles sont les utilisations agricoles du glyphosate ?

Le glyphosate est utilisé pour lutter contre les mauvaises herbes annuelles avant le semis ou en jachère (jachère chimique) ; pour lutter contre les mauvaises herbes vivaces avant le semis ou après la récolte ; pour lutter contre le chardon des champs et d’autres mauvaises herbes vivaces en jachère, dans les brise-vent et après la récolte ; pour mettre fin aux peuplements de luzerne ; pour les traitements parcellaires des mauvaises herbes vivaces dans les céréales, les fourrages, le maïs non tolérant aux herbicides, le soja ; et pour lutter contre les mauvaises herbes dans les cultures tolérantes au glyphosate.

Le glyphosate peut être utilisé comme aide à la pré-récolte (dry down) sur les céréales, le canola, les légumineuses et le lin pour permettre une récolte plus précoce avec la possibilité de faire une coupe droite au lieu d’un andainage. Il est conseillé aux fermières de ne pas utiliser le glyphosate pour le séchage jusqu’à ce que l’humidité des grains soit inférieure à 30 % – le stade de la « pâte dure ». Une pulvérisation plus précoce augmentera la quantité de glyphosate présente dans les grains récoltés et entraînera une perte de rendement. Le glyphosate ne doit pas être utilisé sur les cultures destinées à la production de semences, car il nuit à la germination. Les producteurs d’orge et d’avoine sont invités à vérifier auprès de leurs acheteurs s’ils acceptent les céréales traitées au glyphosate avant la récolte.

Le glyphosate est un herbicide, pas un déshydratant. Les dessiccants peuvent absorber l’eau et sont utilisés pour sécher d’autres substances. Reglone® est le seul produit chimique homologué comme dessiccateur de cultures au Canada, mais il n’est pas homologué pour une utilisation sur les cultures céréalières. En revanche, lorsque le glyphosate est pulvérisé, toutes les plantes du champ sont tuées dans les sept à dix jours qui suivent. Il est alors possible d’éliminer l’andainage et les risques liés aux conditions météorologiques, et de planifier la récolte en combinant les champs en coupe droite lorsque les mauvaises herbes et les cultures ne sont plus vertes.

Quel est le lien entre le glyphosate et le génie génétique ?

Certaines variétés de canola, de maïs, de soja et de betterave sucrière ont été génétiquement modifiées pour résister à la pulvérisation de glyphosate. Les gènes insérés dans ces plantes « tolérantes aux herbicides » ou « Roundup Ready® » leur permettent de produire de grandes quantités d’enzyme EPSPS, tandis que d’autres gènes aident la plante à décomposer la molécule de glyphosate. Les plantes peuvent donc fabriquer des acides aminés essentiels même après la pulvérisation.

Existe-t-il des mauvaises herbes résistantes au glyphosate ?

Au fil des ans, certaines mauvaises herbes ont développé une résistance au glyphosate et peuvent donc survivre à la pulvérisation. La kochia, la vergerette du Canada, la chanvre d’eau, l’herbe à poux, l’herbe à poux géante et le chiendent résistants au glyphosate ont été découverts au Canada. D’autres mauvaises herbes résistantes au glyphosate ont été découvertes aux États-Unis.5 Les mauvaises herbes résistantes au glyphosate sont apparues pour la première fois après 2000, l’évolution de la résistance étant liée à l’interaction entre la biologie végétale et le taux et l’intensité de l’utilisation du glyphosate. Dans les populations d’adventices présentant une grande diversité génétique, l’utilisation fréquente de glyphosate encourage les plantes présentant une résistance naturelle à se reproduire et à devenir plus courantes. Lorsque le glyphosate est utilisé à des doses plus élevées, il tue tous les survivants sauf les plus résistants, qui continuent à se reproduire. Les mauvaises herbes présentant une grande diversité génétique sont également plus susceptibles de développer une résistance à plusieurs herbicides – par exemple, lorsqu’un mélange en cuve particulier est utilisé fréquemment. L’augmentation des espèces de mauvaises herbes résistantes au glyphosate a coïncidé avec l’adoption généralisée, au Canada et aux États-Unis, de maïs, de soja et de canola génétiquement modifiés tolérants au glyphosate, introduits pour la première fois en 1996.

Le glyphosate a-t-il une influence sur les maladies des plantes ?

Il a été démontré que l’utilisation du glyphosate pour tuer les mauvaises herbes aggrave les problèmes de maladies fongiques.6 La fusariose et d’autres maladies fongiques peuvent poser de graves problèmes aux fermiers. Plusieurs études montrent que l’utilisation fréquente du glyphosate augmente le nombre d’infections à Fusarium dans les cultures suivantes lorsqu’elles sont cultivées dans des champs affectés.7 Les racines mortes des plantes tuées par le glyphosate sont colonisées par des micro-organismes, y compris ceux qui causent les maladies de la pourriture du collet et des racines qui se développent et infectent ensuite les cultures céréalières. Le glyphosate lui-même est une source de phosphore pour le Fusarium.

Quels sont les effets des herbicides à base de glyphosate sur l’environnement ?

Le glyphosate et ses produits de dégradation persistent longtemps dans les eaux de surface et sont hautement toxiques pour la vie aquatique et les amphibiens qui vivent dans les étangs, les cours d’eau et les marécages. Le surfactant, l’amine de suif polyéthoxylée (POEA), utilisé dans certaines formulations d’herbicides à base de glyphosate, est très toxique pour les amphibiens et les mollusques et crustacés. Elle interfère avec le développement normal, en retardant la croissance et en provoquant des anomalies au niveau des organes sexuels et de la queue des têtards.8 L’étiquette du produit de Monsanto indique que le Roundup® est toxique pour les organismes aquatiques et demande aux utilisateurs d’éviter les applications directes sur toute étendue d’eau, de respecter les zones tampons (50 pieds pour les pulvérisateurs agricoles, 100 pieds pour les pulvérisateurs aériens) et d’éviter de contaminer l’eau. Le glyphosate peut être décomposé par les micro-organismes et dure plus ou moins longtemps dans les sols, en fonction du type de sol, du type et de la taille de la population de microbes présents dans le sol. Les racines des plantes traitées libèrent le glyphosate et son métabolite, l’AMPA, dans le sol. Le glyphosate réduit la biodiversité des micro-organismes du sol dans la zone racinaire.10 Le glyphosate se lie également étroitement à certains minéraux du sol, tels que le magnésium, le fer et le potassium, ce qui les rend moins disponibles pour les plantes. (Rappelez-vous son utilisation originale comme détartreur industriel).

Le glyphosate suscite de nombreuses inquiétudes sur le plan de la santé. Existe-t-il des preuves de l’existence de problèmes ?

Le professeur Gilles-Eric Séralini et son équipe ont réalisé la première étude analysant le sang, l’urine et les organes d’animaux traités avec la formulation agricole complète de Roundup®, et non pas seulement avec son ingrédient actif, le glyphosate. Leur étude a suivi des rats pendant deux ans, au lieu de la période de 90 jours utilisée dans les études que les fabricants soumettent aux autorités de réglementation. Les rats traités au Roundup® ont reçu de l’eau potable dont les concentrations en herbicide étaient inférieures aux normes applicables à l’eau potable et aux limites de résidus dans les aliments. Les signes de toxicité hépatique et rénale (empoisonnement) observés au bout de 90 jours se sont aggravés et se sont transformés en maladie grave au cours de l’étude. Les effets néfastes n’étaient pas liés à l’importance de la dose, ce qui suggère que la présence du mélange chimique qui constitue le Roundup® déclenche un changement dans le développement et est donc un perturbateur endocrinien. Séralini demande une réévaluation du Roundup® par des autorités sanitaires indépendantes, ainsi que des études à long terme sur des formulations complètes de pesticides afin de mesurer leurs effets toxiques potentiels.11

Les résidus de glyphosate dans les produits alimentaires sont-ils réglementés au Canada ?

L’ARLA fixe des limites maximales de résidus dans les cultures vivrières et les produits d’élevage pour le glyphosate et ses métabolites (produits de dégradation), l’AMPA et l’acide phosphonique. Les limites de résidus les plus élevées sont fixées à 20 parties par million (ppm) pour le soja sec et le canola et à 35 ppm pour les fractions de mouture de l’avoine, à l’exclusion de la farine. La limite de résidus pour le blé est de 5 ppm, ou de 15 pour les fractions de mouture du blé autres que la farine.12 Toutes les parties du fourrage et des cultures de plein champ traitées avec des produits à base de glyphosate peuvent être données au bétail. Le programme canadien de contrôle des résidus ne couvre que les fruits et légumes ; les relations commerciales sont considérées comme suffisantes pour gérer les limites de résidus pour d’autres produits.13

Quel processus réglementaire a été utilisé pour homologuer le glyphosate au Canada ?

L’ARLA (Santé Canada) approuve les pesticides en évaluant les données soumises par l’entreprise qui demande l’homologation d’un nouveau pesticide. Pour les produits chimiques tels que le glyphosate, l’entreprise doit fournir des études portant sur la chimie de l’ingrédient actif, son efficacité, ses effets sur l’environnement, l’exposition aux résidus alimentaires, l’exposition professionnelle et la toxicologie. L’ARLA demande des informations spécifiques sur une série de sujets dans chaque catégorie. En général, les études environnementales et toxicologiques requises se concentrent sur les effets aigus et à court terme (études de 90 jours sur les rats et de 12 mois sur les chiens) de l’ingrédient actif. Les données relatives aux effets environnementaux et toxicologiques de la formulation commerciale complète du pesticide ne sont pas requises.14 Le glyphosate fait actuellement l’objet d’une réévaluation, conformément aux dispositions de la loi sur les produits antiparasitaires. Une période de consultation publique est prévue en 2015.15

Notes :

1 Le glyphosate est vendu au Canada sous les marques suivantes : Cheminova Glyphosate, Clearout 41, Cleanstart, Credit, Credit 45, Crush’R Plus, Eclipse III, Factor 540, FirstStep Complete, Glyphogan Plus, Glyfos, Glykamba, Knockout Extra, Matrix, Maverick III, MPower glyphosate, NuGlo, Pace, Polaris, Prepare, Prepare Complete, PrePass, Renegade, Roundup Transorb HC, Roundup Ultra2 Roundup WeatherMax, Rustler, R/T 540, Sharpshooter, Sharpshooter Plus, Spike-Up, StartUp, Takkle, Touchdown Total, Traxion, Vantage Plus Max II, et Wise Up.

2 Le système de classification des modes d’action est un outil permettant d’orienter l’utilisation des herbicides en fonction de la manière dont le produit chimique tue les plantes, réduisant ainsi le risque de développement de mauvaises herbes résistantes aux herbicides.

3 Adjuvants for Enhancing Herbicide Performance, Penn State College of Agricultural Sciences Extension. http://extension.psu.edu/pests/weeds/control/adjuvants‐for‐enhancing‐herbicide‐performance

4 Rapport sur les ventes de produits antiparasitaires pour 2011, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Santé Canada.

5 Weeds Resistant to EPSP synthase inhibitors, International Survey of Herbicide Resistant Weeds. http://www.weedscience.org/summary/MOA.aspx?MOAID=12

6 Glyphosate and glyphosate-resistant crop interactions with rhizosphere microorganisms, par Robert J. Kremer, Nathan E. Means. European Journal of Agronomy, juin 2009. www.elsevier.com/locate/eja

7 Associations entre le glyphosate et les maladies des céréales causées par Fusarium spp. in the Canadian Prairies, M.R. Fernandez, R.P. Zentnera,

P. Basnyat, D. Gehl, F. Selles, D. Huber, European Journal of Agronomy. www.elsevier.com/locate/eja

8 Toxicité aiguë et chronique des pesticides à base de glyphosate chez la grenouille léopard, Christina Howe, Université de Trent, Michael Berrill, Département de biologie, Université de Trent, et Bruce D. Pauli, Service canadien de la faune. https://www.trentu.ca/biology/berrill/Research/Roundup_Poster.htm

9 Étiquette du produit, herbicide liquide Roundup WeatherMAX avec technologie Transorb 2. http://roundup.ca/_uploads/documents/WMAX_May2013.pdf

10 Interactions entre le glyphosate et les cultures résistantes au glyphosate et les micro-organismes de la rhizosphère, Robert J. Kremer. USDA-ARS Cropping Systems & Water Quality Research Unit et Université du Missouri Columbia, Missouri U.S.A.

11 Etude republiée : toxicité à long terme d’un herbicide Roundup et d’un maïs génétiquement modifié tolérant au Roundup, par Gilles-Eric Séralini, Emilie Clair, Robin Mesnage, Steeve Gress, Nicolas Defarge, Manuela Malatesta, Didier Hennequin et Joël Spiroux de Vendômois. Sciences de l’environnement Europe. http://www.enveurope.com/content/26/1/14

12 Base de données sur les limites maximales de résidus de pesticides, Santé Canada. http://pr‐rp.hc‐sc.gc.ca/mrl‐lrm/index‐eng.php

13 Programme de surveillance des résidus chimiques, Agence canadienne d’inspection des aliments. http://www.inspection.gc.ca/food/fresh‐fruits‐and‐vegetables/food‐safety/chemical‐residues/ eng/1374005319039/1374005320133

14 Modèles d’évaluation chimique de l’ARLA, Santé Canada. http://www.hc‐sc.gc.ca/cps‐spc/pest/registrant‐titulaire/prod/templates‐modeles‐eng.php

15 Note de réévaluation REV2010-02, Plan de travail de réévaluation du glyphosate, Santé Canada. http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/arla‐pmra/H113‐5‐2010‐2‐eng.pdf